Open Password – Donnerstag,

den 31. Oktober 2019

# 653

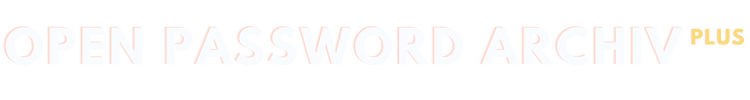

UB TU Berlin – Elgin Helen Jakisch – Zukunft der Informationswissenschaft – Community – Institutionelle Schließungen – Fragmentierung des Berufsbildes – Willi Bredemeier – Open Password – Simon-Verlag für Bibliothekswissen – Berliner Arbeitskreis Information – Frauke Schade – Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg – Konferenz informatorischer und bibliothekarischer Ausbildungseinrichtungen (KIBA) – DFG – BMBF – RfII – Günther Neher – FH Potsdam – Klaus Gantert – Hochschule für Öffentliche Bibliotheken in Bayern – Berufsbegleitende Weiterbildung – Dirk Lewandowski – Öffentlichkeitsarbeit – Vivien Petras – Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) Berlin – Bibliothekswissenschaft – Rainer Kuhlen – Florian Dörr – Informationswissenschaft Düsseldorf – Wissensgesellschaft – Carmen Krause – Michaela Jobb – Maxi Kindling – Helmut Voigt – Humboldt-Universität Berlin – Universität Hildesheim – Digitale Lebenswelten – Informationsverhalten – Informationskompetenz – Gedenktage – BfArM – DIMDI – ZB MED – ZPID – FIZ Karlrruhe – Gesis – FIZ Technik – WTI – Strukturwandel

Gedenktage

DIMDI wird heute ins BfArM integriert

Was ist von der deutschen Fachinformation übriggeblieben?

Mit Ende dieses Tages wird das DIMDI in das BfArM integriert. Wir berichteten. Schon vorher wäre das DIMDI, einst eines der Pioniere der deutschen Fachinformationslandschaft, für seine Gründungsväter kaum wiedererkennen gewesen, da es seine klassischen Datenbankaufgaben an die ZB MED abgegeben und als nachgeordnete Behörde Aufgaben des Bundesgesundheitsministeriums übernommen hatte.

Auch sonst ist von den deutschen Fachinformationseinrichtungen, die den Produktionsfaktor „Information“ einst revolutionieren und eine einseitige Abhängigkeit von den US-Anbietern verhindern sollten, nach Konzentrationen und Schließungen wenig übriggeblieben. ZPID, FIZ Karlsruhe, Gesis? Vielleicht noch FIZ Technik, das zwischenzeitlich mehrere Fachinformationseinrichtungen schluckte und mittlerweile als WTI und aller staatlicher Förderung ledig seinen Weg allein auf den Märkten sucht? Gesis hat zwischenzeitlich seine Geringschätzung klassischer Fachinformationsaufgaben deutlich gemacht und auch ZPID und FIZ Karlsruhe haben mit ihrer Umwandlung in Semi-Forschungsinstituten einen einschneidenden Strukturwandel hinter sich gebracht. Nicht, dass struktureller Wandel nicht erforderlich gewesen wäre. Es ist nur so, dass alle Entscheidungen, die diesen Wandel herbeiführten, von keiner Debatte und keinen nachvollziehbaren Begründungen begleitet sind. So entsteht der Eindruck, struktureller Wandel im öffentlichen Bereich könne eine Folge intransparenter Zufallsentscheidungen sein, die von der Öffentlichkeit nicht nachvollzogen werden können.

UB TU Berlin:

Elgin Helen Jakisch

So hat Informationswissenschaft Zukunft:

Außenwahrnehmung stärken, Community bilden, mit anderen Disziplinen vernetzen

Zur Zukunftsfähigkeit der Informationswissenschaft ist schon viel gesagt worden. Kritik und Klagen über die mangelnde Wirkung und Wahrnehmung des Faches in der Gesellschaft gibt es seit Jahrzehnten. Von Vielen wird die als Grund für die Schließungen von Hochschul- oder Infrastruktureinrichtungen der Informationswissenschaft vermutet. Die Fragmentierung des Berufsbildes durch immer neue Anforderungen und die Frage, was die Profession im Kern zusammenhält, treibt die Community seit Jahren um. Willi Bredemeier, der streitbare Herausgeber von Open Password, hat vor kurzem im Simon-Verlag für Bibliothekswissen die Publikation „Zukunft der Informationswissenschaft“ herausgegeben und sogleich im Untertitel kontrovers die Frage gestellt: Hat die Informationswissenschaft eine Zukunft? Zusammen mit dem bak Berlin der Arbeitskreis Information lud er im September zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein, um mit Vertreterinnen und Vertretern von Hochschulen aus Hamburg und Berlin sowie zwei Studierenden die Zukunft der Disziplin zu diskutieren.

Der Abend verlief lebhaft. Über 60 Personen waren in den Hörsaal 14 der TU-Bibliothek gekommen. In seinem Statement zur Begrüßung erläuterte Willi Bredemeier seine Motivation als Herausgeber des Buches. Er wolle damit die lang andauernde Debatte innerhalb der Profession fortsetzen, um gemeinsam darüber nachzudenken, ob die Idealvorstellungen der Wissenschaft mit den Anforderungen der Praxis übereinstimmten. Grundsatzdebatten über Alleinstellungmerkmale würden nicht mehr ausreichen. Das Buch enthalte ermutigende Statements und harte Kritiken von Fachleuten aus Lehre und Forschung. Mit der Diskussion und dem Buch will Bredemeier auch „die Begeisterung rüberbringen, die bei der Arbeit an der Forschungsfront entsteht“.

Frauke Schade von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und Vorsitzende der Konferenz informatorischer und bibliothekarischer Ausbildungseinrichtungen (KIBA) gab in ihrer Keynote einen Überblick über das Vorkommen informationswissenschaftlicher Inhalte in Positionspapieren und Empfehlungen öffentlicher Träger und Einrichtungen aus Politik, Bildung und Forschung, darunter die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) und die Städtetage. Es ist nach den Auswertungen von Schade und ihren Kollegen Günther Neher (FH Potsdam) und Klaus Gantert (Hochschule für die Öffentlichen Bibliotheken in Bayern) ein positiveres Image der Informationswissenschaft daraus abzulesen. Die Digitalisierung hat viele neue Anforderungen an die Informationswissenschaft gestellt, die sich in politischen Strategien zu Themen wie Open Science, Management von Forschungsdaten, Suchmaschinen im Web oder Nutzung von Big Data wiederfänden. „Politische Prozesse brauchen Zeit“, so Schade. Digitale Kompetenzen würden dringend gesucht, verwies sie auf eine aktuelle Publikation des RfII). Studiengänge würden sich weiter reformieren und den Anforderungen der Praxis anpassen. Für Schade hat die Informationswissenschaft auf Grundlage dieser Auswertung eindeutig eine Zukunft. Ihre Kritik bezog sich darauf, dass die Informationswissenschaft zu wenige Synergien mit anderen Fächern suche. Auch gäbe es einen Mangel an strategischer Personalentwicklung der beschäftigenden Einrichtungen und zu wenig berufsbegleitende Weiterbildungen im Angebot der Hochschulen.

Aus Sicht von Dirk Lewandowski, ebenfalls Professor an der HAW Hamburg und Mitautor der Publikation von Bredemeier, war die Ausgangsfrage zur Zukunft der Informationswissenschaft falsch gestellt und für eine Stärkung der Profession nicht zielführend. Als Ursachen für die fehlende Anerkennung des Faches vermutete er eher strukturelle Probleme als inhaltliche Fragen. „Information ist kein Alleinstellungsmerkmal nur der Informationswissenschaft“, erklärte er. Ähnliche Probleme hätten Fächer wie die Kommunikationswissenschaft auch. Wie könne es sein, so Lewandowski, dass die Informationswissenschaft immer noch ein kleines Fach sei, wenn gleichzeitig die Themen so gefragt seien wie nie. Vorgebrachte Kritik, um die man sich seiner Meinung nach mehr kümmern sollte, sei, den Evidenzwert von informationswissenschaftlicher Forschung zu erhöhen und die Community zu stärken. „Die Informationswissenschaft ist international ausgerichtet, wird aber in Deutschland wenig wahrgenommen“, fand er. Es bräuchte eine Strategie, die Community auf Verbandsebene zu stärken, von dort relevante Themen in die Politik zu tragen und durch Öffentlichkeitsarbeit Aufklärung zu betreiben.

Vivien Petras, Professorin am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften (IBI) Berlin, ergänzte, dass ein solcher Zusammenschluss der Community dringend nötig sei und nur von den Wissenschaftlern und Fachleuten selbst angestoßen werden könne. Das gelänge am besten gemeinsam und inklusiv. Petras plädierte in ihrem Impulsreferat leidenschaftlich für die Aufhebung einer ihrer Ansicht nach unsinnigen Trennung der Bereich Bibliotheks- und Informationswissenschaften, die in Deutschland einmalig sei und aus heutiger Sicht keinen Sinn mehr machen würde. Petrs und Lewandowski erhielten für ihre Beiträge viel Zustimmung vom Publikum, darunter Dr. Rainer Kuhlen, ehemaliger Professor für Informationswissenschaft an der Universität Konstanz.

Die Teilnehmer an der Podiumsdiskussion (von links nach rechts): Dirk Lewandowski, Vivien Petras, Carmen Krause und Florian Dörr. Im Hintergrund rechts: der gute Geist der Veranstlaltung, Tanja Estler-Ziegler vom Berliner Arbeitskreis Information.

Dass die geringe Bekanntheit des Studienfaches immer noch ein Hindernis ist, Verständnis und Anerkennung für die Studienwahl zu bekommen, reklamierte Florian Dörr, derzeit Masterstudent am IBI und vormals Absolvent der inzwischen geschlossenen Informationswissenschaftlichen Fakultät in Düsseldorf. Dabei seien die gesellschaftlichen Herausforderungen enorm. Der Wegfall von Routinetätigkeiten durch die Digitalisierung verlange nach Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz im 21. Jahrhundert, so Dörr. „Die Informationswissenschaft ist der Wegbereiter der Wissensgesellschaft und wird gebraucht“, beendete er sein Plädoyer zu den Erwartungen, die Studierende heute an das Fach hätten. Carmen Krause, auch Masterstudentin und Absolventin der FH Potsdam, bemängelte die fehlende Wahrnehmung des Faches in der Gesellschaft ebenfalls. Das Fach müsse sein Selbstverständnis ändern. Dies sei die Voraussetzung für mehr Sichtbarkeit, so Krause. Die ständige Anpassung von Curricula an Modethemen findet sie allerdings fragwürdig. Carmen Krause vertrat die Ansicht, dass die informationswissenschaftliche Forschung nur in Kombination mit einem weiteren wissenschaftlichen Fach Sinn ergäbe und als vermittelnde Instanz auftreten könne – und stellte so am Ende der Redebeiträge wieder die Zukunftsfrage. Sie plädierte für standortunabhängige Hochschulkooperationen, um mit den rasanten Entwicklungen Schritt halten zu können und eine lebenslange Weiterbildung für die Berufstätigen zu ermöglichen.

Die Verbesserung der Außenwirkung und der Informationswissenschaft und ihrer verwandten Berufsfelder war auch der Auftakt der anschließenden Diskussion mit dem Publikum. Michaela Jobb (TU Berlin) aus dem bak-Vorstand moderierte. Ihrer im Beruf gewonnenen Erfahrung nach ist die Verortung von Informationsabteilungen und Bibliotheken in der Verwaltung strukturell ein falscher Ansatz. Maxi Kindling von Open Access Berlin monierte, der akademische Mittelbau der Informationswissenschaft und seine Leistungen würden zu wenig wahrgenommen. Helmut Voigt, Mitglied im bak-Vorstand und ehemals tätig an der UB der Humboldt-Universität ermunterte die Teilnehmenden zu mehr Selbstbewusstsein. Die Informationswissenschaft müsste sich nicht genieren, als Methodenwissenschaft aufzutreten.

Als Fazit der Veranstaltung blieb, dass dringend ein Zusammenschluss der Community nötig sei, um gemeinsam für ihre Interessen und ihre Diversität eine Lobby zu schaffen und dafür einzutreten. Gesellschaftlich relevante Inhalte der Informationswissenschaft müssten stärker nach außen kommuniziert und vor allem innerhalb Deutschlands herausgestellt werden, dass sich die Informationswissenschaft schon sehr lange mit heute aktuellen Fragestellungen der Digitalisierung beschäftigt. Darüber hinaus sollte man sich proaktiver mit anderen Disziplinen vernetzen. „Das täte allen gut, die in diesem Bereich schon lange kämpfen und sich engagieren“, fasste Petras zusammen.

Zukunft der Informationswissenschaft – Hat die Informationswissenschaft eine Zukunft? / Herausgegeben von Willi Bredemeier – Berlin: Simon Verlag für Bibliothekswissen, 2019

Digitale Kompetenzen – dringend gesucht – Herausgegeben vom Rat für Informationsinfrastrukturen, 2019

Der Beitrag von Frau Jakisch wurde mit freundlicher Erlaubnis von Autorin und Verlag aus b-i-t-online übernommen, 22(2019) Nr.5 – https://www.b-i-t-online.de/heft/2019-05-reportagen

Universität Hildesheim:

Digitale Lebenswelten 7

(Des)Informieren? Informationsverhalten im Netz: Zwischen Beeinflussung, Aufwands-vermeidung und Informationskompetenz

Im Wintersemester 2019/2020 wird die Vorlesungsreihe Digitale Lebenswelten an der Universität Hildesheim zum siebten Male durchgeführt.

Die „Digitalen Lebenswelten“ sind ein etabliertes Format an der Universität Hildesheim. Bei der Reihe handelt es sich um eine fachbereichsübergreifende Kooperation und um einen Ansatz zur stärkeren Vernetzung der Universität mit der Öffentlichkeit. Die Veranstaltungsreihe ist interdisziplinär angelegt. Die Vorträge thematisieren aus unterschiedlichen Perspektiven die Veränderung politischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Sphären im und durch das Internet. Gerade über die Vernetzung von Öffentlichkeit und Universität streben wir an, Forschungsergebnisse in ihrer tagesaktuellen und konkreten Bedeutung für die Bürger zu diskutieren. Im aktuellen Zyklus trägt die Reihe den Titel: „(Des)Informieren? Informationsverhalten im Netz: zwischen Beeinflussung, Aufwandsvermeidung und Informationskompetenz“.

Im Fokus steht die Frage des Informationsverhaltens der Nutzer. Das Internet stellt uns vielfältige Informationen zur Verfügung. Die Suche in Suchmaschinen geht schnell und fällt leicht. Sind wir damit informationell gut versorgt und abgesichert? Oft ja, etwa wenn wir nach einem Fakt oder einem bekannten Dokument suchen oder unser Informationsbedarf nicht allzu tiefgehend ist, scheinen unsere habitualisierten Verhaltensweisen bei der Internetsuche und der Bewertung (etwa die Präferenz für Universalsuchmaschinen, Tendenzen zur Aufwandsminimierung sowie die Anwendung einfacher Heuristiken zur Beurteilung der Qualität von Suchergebnissen) angemessen oder zumindest unproblematisch. In komplexeren Kontexten ist ein solches Verhalten oft wenig adäquat. Ein müheloser und aufwandsminimierter Informationszugriff ist nicht gleichzusetzen mit einem selbstbestimmten und fundierten Umgang mit Wissen. Gerade auch neuere Studien weisen in Bezug auf das Informationsverhalten von Schülern und Studierenden (Wineburg et al. 2016) auf Defizite hin. Wenn wir nicht in der Lage und willens sind, uns kompetent mit Information zu versorgen, laufen wir Gefahr, Themenfelder nur oberflächlich zu streifen und Fehlinformationen aufzusitzen. In den Vorträgen und der Plenumsdiskussion werden folgende Fragestellungen thematisiert: Wie können wir Informationskompetenz befördern? Wie gehen Nutzer bei der Bewertung von Informationen vor? Inwieweit ist „kritisches Denken“ ein tragfähiges Konzept, um informationskompetentes Verhalten zu stimulieren?

Interessierte sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Alle Veranstaltungen werden dienstags zwischen 18 und 20 Uhr c.t. in der Aula am Bühler-Campus der Universität Hildesheim stattfinden.

Programm

- November 2019

Dr. Yvonne Kammerer (Leibniz-Institut für Wissensmedien Tübingen): Die Bewertung von Quellen bei der Suche nach Gesundheitsinformation im Web - Dezember 2019

Dr. Netaya Lotze (Universität Münster): Bot or not? Faktizitätsbewertungen im

Zeitalter von Bots und Online-Identitäten - Dezember 2019

Dr. Andreas Blessing (Kritisches Denken Podcast): Kritisches Denken: Konzepte und Anwendung - Januar 2020

Prof. Dr. Birgit Stark (Universität Mainz): Mit Facebook, Instagram & Co. gut informiert?

Zum Nachrichtenverhalten der Onliner - Januar 2020

Podiumsdiskussion (Elke Montanari, Jürgen Menthe, Christina Lentz u.a.): Informationskompetenz, Digitale Kompetenz: Bedarfe, Vermittlung und die Folgen

Web

Facebook.com/DigitaleLebenswelten

https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozialwissenschaften/politikwissenschaft/forschung/forschungsschwerpunkt-politik-und-internet/lebenswelten/

Veranstalter

Prof. Dr. Joachim Griesbaum, Institut für Informationswissenschaft & SprachtechnologieProf. Dr. Bettina Kluge, Institut für Übersetzungswissenschaft und FachkommunikationProf. Dr. Beatrix Kreß, Institut für Interkulturelle Kommunikation

Prof. Dr. Wolf J. Schünemann, Institut für Sozialwissenschaften

Anzeige

FAQ + Hilfe