Open Password – Montag, den 8. Februar 2021

# 882

Cord Arendes – Geschichtswissenschaft – de Gruyter – Mareike König – blog.degruyter.com – Digitale Transformation – Digitales Denken – Computergestützte Geschichte – Big Data – Small Data – Data Driven History – Kooperationen – Digitale Geschichte lehren – Humanismus und Daten – Publikationsformate – Hypertext – Öffentlicher Diskurs – Wissenstransfer – Fake News – Lars Jäger – Sternstunden der Wissenschaft – Durchbruch wissenschaftlichen Denkens – China – Europa – Willi Bredemeier – Römisches Reich – Frühmittelalter – Islamische Länder – Indien – China – Gelehrte – Staatsführung – Yin und Yang – Mathematik – Pragmatische Anwendungen – Opiumkriege – Zahng Junnai – Den Wenjiang – Marxismus – Sowjetunion – Kulturrevolution – USA – Struktureller Wandel – Schwarze Schwäne – Hochkulturen – Reversibilität – Bildung – Institutionalisierung der Wissenschaft – Wissenschaftliche Durchdringung nicht-wissenschaftlicher Institutionen – Donald Trump – US-Militär – Wissenschaftsfeindliche Mehrheiten – Neue Technologien – Soziale Medien – Wissenschaftliche Tugenden

Über den Tellerrand (12)

10 Herausforderungen an die Digital History (II)

Wechselseitige Befruchtung von

Data Driven History und qualitativ Interpretierenden

Zweiter Teil zu: Cord Arendes u.a. (Hrsg.), Geschichtswissenschaft im 21. Jahrhundert, de Gruyter 2020 – Interventionen zu aktuellen Debatten; davon Auszug: Mareike König, Geschichte digital: Zehn Herausforderungen, in: blog.degruyter.com.

- Digitales Denken lernen. Aufbauend auf den bereits genannten Kompetenzen der Digital Literacy vor allem die Art und Weise „verstehen, wie in der digitalen Geschichte argumentiert und Fragen gestellt werden“. Denn der Computer zwingt uns zu einer anderen Perspektive auf historische Quellen, „zu einer experimentellen Herangehensweise, deren Wert weniger in der Validierung als in der Generierung neuer und anderer Fragen liegt.“

- Computergestützte Methoden einsetzen. „Unter computergestützter Geschichte wird das Analysieren und Visualisierten von historischen Daten unter Verwendung von Tools oder einer Programmiersprache verstanden.“ Frau König verlangt die unbedingte und gründliche Kontextualisierung digitaler Daten. „So ist neben big data jüngst small data in die Aufmerksamkeit der digitalen Forschenden gelangt. Gemeint ist das Umkehren des Fokus auf kleine Momente, Gesten und auf das einzelne Wort unter Zuhilfenahmen digitaler Methoden.“ Die Autorin empfiehlt eine wechselseitige Befruchtung von „Data driven history“ und qualitativ Interpretierenden.

- Interdisziplinarität, Zusammenarbeit und Teilen lernen. Spezialisierung ist nötig, ebenso die Einwerbung von IT-Kenntnissen und weiterer Kompetenzen. Leider fördern die gegenwärtigen Karrierestrukturen Kollaboration und Gemeinschaftsprojekte eher nicht. Mareike König fordert den Aufbau einer „Kultur des Teilens von Daten, Methoden und Software, um in Zeiten knapper Ressourcen Doppelarbeit zu vermeiden und aus den Ergebnissen wie aus den Fehlen anderer zu lernen.“

8.Digitale Geschichte lehren. Welche Grundkompetenzen soll ein zeitgemäßes Geschichtsstudium vermitteln und wie soll dies in ohnehin volle Lehrpläne eingepasst werden? Hier schlägt die Autorin die Vermittlung grundlegender Konzepte und von Standards sowie die Behandlung von Methoden, rechtlichen und ethischen Fragen vor – dies basierend „auf einer humanistischen Einstellung gegenüber Daten, ihrem Zustandekommen, ihren Lücken und ihrem Aussagewert.“

9, Andere Publikationsformate akzeptieren. „Im digitalen Kontext entstehen Narrative, die nicht linear sind, sondern multimodal aufgebaut und über Hypertext eine Vielzahl an Lesewegen ermöglichen. … Eine weitere Herausforderung digitaler Publikationen liegt in ihrer Fluidität, die Updates, Korrekturen und Versionierungen genauso ermöglichen wie Interaktion, Downloads und Nachnutzung.“

- Verhältnis zur Öffentlichkeit neu bestimmen. „Benötigt wird eine breite Diskussion, angemessene technische Lösungen sowie vor allem das Engagement und der Mut der Historiker*innen, sich am öffentlichen Diskurs zu beteiligen und umgekehrt die Öffentlichkeit an Forschung teilhaben zu lassen. Wissenstransfer sollte Karriererelevanz erhalten, denn er ist in Zeiten von Fake News wichtiger denn je. … Dabei ist die Balance zu finden, um Vereinfachungen zu vermeiden, die Unabhängigkeit der Forschung zu bewahren und sich nicht im Kampf um öffentliche Aufmerksamkeit zu verlieren.“

Lars Jäger:

Sternstunden der Wissenschaft

Wie der wissenschaftliche Durchbruch China versagt blieb und in Europa geschah

Ist die von Europa ausgehende Verbreitung und Vervollkommnung wissenschaftlichen Wissens wirklich irreversibel?

Dritter Teil

Von Willi Bredemeier

Lars Jäger

Wenn wir nach der Ausbreitung und Vervollständigung wissenschaftlichen Denkens fragen, kann das Römische Reich und das sich anschließende Frühmittelalter als Geschichte des Niedergangs beschrieben werden. In den islamischen Ländern und ebenso in Indien wurden vielversprechende Anfänge des wissenschaftlichen Denkens auf Dauer zunichte gemacht.

__________________________________________________________________________________

China: Jahrtausendelange Stabilität und Stagnation im Gelehrtenstaat.

__________________________________________________________________________________

Unter den außereuropäischen Hochkulturen ist China mit Blick auf die Ausformung und Ausbreitung wissenschaftlichen Wissens der interessanteste Fall. Denn China brachte mit seiner jahrtausendelangen stabilen politischen Entwicklung günstige Voraussetzungen für eine Ausbreitung der Wissenschaft mit. Die Dynastien mochten sich abwechseln, während die Strukturen der Staatsführung und das Personal nahezu gleichblieben. China hatte nicht nur eine große Zahl an Gelehrten, diese hatten vielmehr die Staatsführung inne. China verfügte denn auch jahrhundertelang über ein Wissen, das dem Wissen anderer Kulturen überlegen war (283).

Warum machte dieser Gelehrtenstaat keine kontinuierlichen wissenschaftlichen Fortschritte? „Fast alle Gelehrte waren im Staatsdienst; außerhalb der Bürokratie gab es keine nennenswerte intellektuelle Elite“ (284). Mithin wurden die Gelehrten durch keine Konkurrenz außerhalb ihrer Bürokratie in Bewegung gesetzt. Diese Elite tat sich „vor allem durch Fleiß und Konformismus hervor“ (285) und interessierte sich über ihre Verwaltungsaufgaben hinaus allenfalls für Dichtkunst, nicht jedoch für die Mehrung und Anwendung neuen Wissens. Dagegen bestand zum Teil gleichzeitig in Europa „ein gewisses Maß an Unordnung und intellektuelles Chaos (, das den) Raum für die Entwicklung großer neuer Ideen“ (286) öffnete.

Auch stand einer Ausweitung des Wissens entgegen, dass „das chinesische Denken … keine vergleichbare Trennung von „Ich“ und „die Welt“ (kannte). Ihm fehlte damit die notwendige Distanz für die Entwicklung einer rationalen, objektiven Betrachtung der Natur“ (287). „So wie sich die Gegensätze von Yin und Yang zu einem Ganzen ergänzen, stehen alle Dinge in der Welt letztlich in Harmonie zueinander“ (288). In der Mathematik bedeutete dies, dass man im „Berechnen und Lösen praktischer Probleme“ wohlbewandert war. Doch „die chinesischen Mathematiker hatten zwar Formeln gefunden, aber kaum die Begründungen für sie“ (290).

China kam dem Idealbild eines statischen rational geführten Staates nahe. Hier lag genügend intellektuelles Potenzial und angesichts der Befassung der Elite fast ausschließlich mit Verwaltungsaufgaben ausreichender Pragmatismus vor, um neues Wissen, wäre es in China entstanden, in neue Technologien umzusetzen. Zwar wurden in China zum ersten Mal die Erfindungen des Schießpulvers und des Buchdrucks gemacht, aber die Elite zeigte sich an pragmatischen Anwendungen dieser Erfindungen nicht interessiert. Dass es über die Jahrtausende nicht zu einem staatlich gelenkten Wandel kam, lag an der monopolistischen politischen Struktur des Landes.

Als sich China gegenüber dem europäischen Imperialismus als wehrlos erwies, stellte sich die Frage, wie China sich gegen weitere Zumutungen wie die in den Opiumkriegen (1839 – 1842 und 1856 – 1860) wehren wollte. Eine Weichenstellung fand 1923 statt, als Zhang Junnai einen vorsichtigen Integrationsprozess westlichen und eigenen Wissens empfahl, mit dem „die positiven Elemente der chinesischen Philosophie und Weltsicht erhalten und kultiviert werden“ (280) sollten. Hingegen behauptete Deng Wenjiang, dass „das rationale Denken (wie es in der europäischen Welt verstanden wurde, Red.) die einzig zuverlässige Art und Weise darstellt, das Leben und die Welt zu verstehen (280). In China müsse sich die rationale wissenschaftliche Einstellung erst noch etablieren. Man könnte sich also keinem einzigen Quertreiber erlauben und müsse die traditionelle chinesische Denkweise vollständig ausmerzen“ (281). Eine große Mehrheit votierte für Deng.

Der Radikalismus Dengs und seine Absage an das chinesische Erbe beruhte auf einem Missverständnis westeuropäischen Denkens, das aus einer Vielzahl von konkurrierenden Denkschulen besteht, die sich wechselseitig in Schach zu halten suchen. Die Verabsolutierung des Marxismus und die Zuordnung der marxistischen Interpretationshoheit an einen Alleinherrscher führten ähnlich wie in der Sowjetunion zu Barbareien, die in China in der Kulturrevolution (1966-1969) einen Höhepunkt fanden.

Mittlerweile ist China zu einer umfassenden Sichtung der wissenschaftlichen Literatur und Technologie europäisierter Länder übergegangen und dabei, die wissenschaftliche Literatur der USA zumindest mengenmäßig zu überholen. Aktuell hat China mit einer Landung eines eigenen rückkehrfähigen Satelliten auf dem Mond gezeigt, dass es auch technologisch zu einer Weltmacht aufsteigen dürfte. Die Geschicke Chinas werden weiterhin von einer Elite bestimmt, die diesmal aus kommunistischen Funktionären besteht und durchaus auf Elemente seiner jahrtausendelangen Kultur zurückzugreifen sucht. Der größte Unterschied zur alten chinesischen Kultur dürfte darin bestehen, dass die heutigen „Gelehrten“ auf einen permanenten und strukturellen Wandel des Landes bestehen.

__________________________________________________________________________________

Wie wurde in Europa der Durchbruch zur Neuzeit möglich? Was lässt sich aus einem Vergleich der Hochkulturen folgern?

__________________________________________________________________________________

Wie konnte das „finstere Mittelalter“ in eine Neuzeit eintreten, in der sich die Wissenschaft wenn auch nur vermeintlich flächendeckend durchsetzte? Wir sind uns mit Jäger trotz seines biographischen Ansatzes einig, dass dafür strukturelle Faktoren verantwortlich zu machen sind. Das gilt auch für einmalige Ereignisse, insbesondere die Entdeckung Amerikas und die Erfindung des Buchdrucks, mit denen niemand rechnen konnte (so genannte „schwarze Schwäne“), die aber gewaltige Wirkungen haben würden. Jäger sieht „eine einmalige Kombination aus kulturellen, ökonomischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten“:

- die Wiederentdeckung des antiken griechischen Wissens;

- der Wissenstransfer aus dem oströmischen und arabischen Kulturraum;

- die rückläufige Deutungshoheit der Kirche, beispielsweise durch das Schisma des Papsttums und die Ablösung der Kloster- und Domschulen durch die Universitäten;

- die Entdeckung Amerikas;

- das Erstarken des Bürgertums;

- der zunehmende Ideenwettbewerb ab dem 14. und 15. Jahrhundert;

- die Erfindung des Buchdrucks: „Immer mehr Menschen lasen und diskutierten kritische Ideen“ (nachdem sie auf bezahlbare Bücher zugreifen konnten) … Bald galt Individualismus nicht mehr als arrogant und als Verletzung der göttlichen Ordnung, sondern wurde zum Kennzeichen europäischer Gesellschaften“ (299 – 301).

Die genannten Faktoren bauen teilweise aufeinander auf. So war der zunehmende Ideenwettbewerb ab dem 14. und 15 Jahrhundert nur möglich, weil man nach dem Wissenstransfer aus dem oströmischen und arabischen Kulturraum das antike griechische Wissen wiederentdeckte und rezipierte. Das Erstarken des Bürgertums und die Erfindung des Buchdrucks führten dazu, dass sich die möglichen Träger und Förderer wissenschaftlichen Wissens explosionsartig vermehrten. Nunmehr wurde eine „kritische Masse“ erreicht, die es den Widersachern wissenschaftlichen Wissens schwer machte, die eingetretene Entwicklung umzukehren.

Jäger zieht aus seinen Darstellungen der Hochkulturen mit Ansätzen zu einem wissenschaftlichen Denken kaum Vergleiche und keine pragmatischen Schlussfolgerungen. Wir folgern mit aller Vorsicht:

- Die Verbreitung und Vervollkommnung wissenschaftlichen Denkens hat größere Chancen, wenn auf ein reiches wenngleich verschüttetes Erbe zurückgegriffen werden kann. Das trifft für Europa, die islamischen Länder und wahrscheinlich auch für China zu. Indien musste hingegen wissenschaftliches Denken erst wieder von seinem Kolonialherren importieren und lässt sich auch heute nicht im wissenschaftlichen Denken mit China vergleichen.

- Die Verbreitung und Vervollkommnung wissenschaftlichen Denkens ist mit der möglichen Ausnahme Europas reversibel. So kann eine Hochzeit wissenschaftlichen Denkens durch Jahrhunderte intellektueller Finsternis abgelöst werden, wie die Beispiele des antiken Europas, der islamischen Länder und Indien zeigen. Das wissenschaftliche Denken ist auch deshalb ein kostbares Gut, weil immer alles auf dem Spiel stehen kann und gegen seine Feinde – beispielsweise die Verbreiter von Fake News – verteidigt werden sollte.

- Verbreitung und Vervollkommnung wissenschaftlichen Denkens müssen nicht Hand in Hand gehen. Das alte China wurde von Gelehrten regiert. Allerdings wurden diese Gelehrten keine Wissenschaftler, weil ihnen zumindest eine der vier wissenschaftlichen Tugenden – die kontinuierliche Frage nach dem „Warum?“ beziehungsweise die intellektuelle Neugier – fehlte. Diese vierte Tugend erwarben sie nie.

- Eine Zerstörung des wissenschaftlichen Wissens wird unwahrscheinlicher, je mehr die folgenden Größen gegeben sind:

- eine flächendeckende Bildung, die Ansätze zum wissenschaftlichen Denken enthält;

- der permanente Nachweis des pragmatischen Nutzens wissenschaftlichen Denkens für die Gesellschaft und ihre einzelnen Gruppen;

- die Institutionalisierung wissenschaftlichen Denkens in einer Vielzahl von Einrichtungen;

- die Durchdringung nicht-wissenschaftlicher Institutionen durch wissenschaftliches Denken;

- eine große Zahl an Wissenschaftlern, die die Tugenden des wissenschaftlichen Denkens leben und

- eine große Zahl an Menschen, die Wissenschaftler und wissenschaftliches Denken wertschätzen.

Beispielsweise der letzte Punkt ist nach den vorliegenden Umfragen derzeit nicht gegeben.

Die Liste günstiger Faktoren ließe sich fortsetzen. Je mehr diese Anforderungen erfüllt sind, desto unwahrscheinlicher wird es, dass die Verbreitung wissenschaftlichen Denkens rückgängig gemacht wird.

__________________________________________________________________________________

Ist die von Europa ausgehende Verbreitung und Vervollkommnung wissenschaftlichen Wissens wirklich irreversibel?

__________________________________________________________________________________

Ist die von Europa ausgehende Verbreitung und Vervollkommnung wissenschaftlichen Wissens irreversibel? Das könnte man meinen, zumal sich Europa im wissenschaftlichen Denken und in wissenschaftlichen Anwendungen mehr oder minder in der gesamten Welt durchgesetzt zu haben scheint. In salopper Form lautet die Antwort: Wenn in der ältesten Demokratie der modernen Welt ein Donald Trump zum Präsidenten gewählt werden kann und fast zum zweiten Mal gewählt worden wäre, ist alles möglich. Trump, in mehrfacher Hinsicht der Antityp wissenschaftlichen Denkens, mag abgewählt worden sein, aber jeder zweite Amerikaner würde einen Menschen wie Trump wiederwählen. Andererseits sind Institutionen der USA, allen voran die wissenschaftlichen Einrichtungen, von Trump zwar beschädigt worden. Aber sie haben standgehalten. So lehnte das US-Militär es ab, sich für innenpolitische Zwecke instrumentalisieren zu lassen.

Es ist kaum nötig zu sagen, dass die USA kein Einzelfall sind. Überall auf der Welt lassen sich unter ungünstigen Umständen wissenschaftsfeindliche Mehrheiten organisieren, zumal die Wissenschaft häufig den eigenen Meinungen widerspricht und emotional nicht in der Bevölkerung verankert werden kann. Neue Technologien mögen mit Begeisterung aufgenommen werden, aber das wissenschaftliche Denken, das diese Technologien möglich gemacht hat, wird gern ignoriert und der Zusammenhang wird kaum gesehen. Nur war das Wissen um die Verführbarkeiten von Mehrheiten zwischenzeitlich verlorengegangen, weil die Elite die gesellschaftlichen Kommunikationskanäle besetzt hatte und fälschlicherweise annahm, dass ihre Meinungen die einzigen waren. Dieses Monopol ist ihnen offensichtlich unter anderem durch den Aufstieg der Sozialen Medien abhandengekommen – mit einer Stärkung der Feinde wissenschaftlichen Denkens als Folge.

Wissenschaftliches Denken mag auch in Zukunft nicht untergehen. Aber es dürfte in einzelnen Ländern und in einzelnen gesellschaftlichen Bereichen zu gravierenden Rückschritten kommen. Insgesamt könnte die Durchdringung der Politik und anderer gesellschaftliche Bereiche durch wissenschaftliche Orientierungen rückläufig werden. Sich dem populistischen Sog entgegenzustellen und mit wissenschaftlichen Aussagen den Populismus zu bekämpfen, ist es wert, zur fünften wissenschaftlichen Tugend (zusätzlich zu den von Jäger aufgestellten Tugenden) zu werden.

Open Password

Forum und Nachrichten

für die Informationsbranche

im deutschsprachigen Raum

Neue Ausgaben von Open Password erscheinen viermal in der Woche.

Wer den E-Mai-Service kostenfrei abonnieren möchte – bitte unter www.password-online.de eintragen.

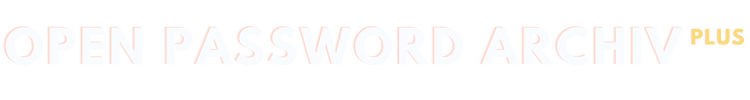

Die aktuelle Ausgabe von Open Password ist unmittelbar nach ihrem Erscheinen im Web abzurufen. www.password-online.de/archiv. Das gilt auch für alle früher erschienenen Ausgaben.

International Co-operation Partner:

Outsell (London)

Business Industry Information Association/BIIA (Hongkong)

Anzeige

FAQ + Hilfe