Open Password – Montag,

den 18. November 2019

# 663

Darknet – Fake News – Alexander Baetz – Sonntagmorgen.com – Deep Web – Illegales Web – Tor – The Onion Router – VPN – Legitimes Web – Trend Micro – Fake News – Untergrundmärkte – Verschlüsselungen – Facebook – Hidden Wiki – Torch – Ahmia.fi – Linux – HTTPS – Informationskompetenz und Demokratie – Oliver Schönebeck – Informationskompetenz – Informationskompetenz als Entwicklungsaufgabe – Curricula – UB Oldenburg – DIPF – Kai Maaz – Sabine Reh – Digitale Bildung – Forschungsdaten – Historische Kontexte – Trends – Politikberatung – Marcus Hasselhorn – Marc Rittberger

Darknet und Fake News

Wie viel Manipulation enthält

die dunkle Seite des Webs?

Von Alexander Baetz, Sonntagmorgen.com

.

Suchmaschinen durchsuchen nur einen Teil des Internets. Wer sie nutzt, um bestimmte Inhalte zu finden, sieht daher nicht alles, was im Netz wirklich vorhanden ist. Der unsichtbare Teil besteht aus Seiten, deren Betreiber die Suchroboter ausgeschlossen haben oder die aus technischen Gründen nicht durchsuchbar sind. Dieser wird als Deep Web bezeichnet.

Ein kleiner Teil dieses unsichtbaren Netzes besteht wiederum aus Seiten, die sich bewusst vor den Augen der Öffentlichkeit und insbesondere der Behörden verstecken: das „Darknet“. Hier hat sich ein weitgehend anonymer virtueller Raum gebildet, der es beispielsweise Whistleblowern und politischen Aktivisten in Diktaturen ermöglicht, trotz Zensur und Verfolgung Informationen auszutauschen.

Nicht überraschend ist dieser Raum aber zugleich Schauplatz illegaler Geschäfte aller Art, vom Drogen- und Waffenhandel über Kinderpornografie bis zum Auftragsmord – wobei man im Einzelfall zunächst kaum beurteilen kann, ob entsprechende Angebote ernst zu nehmen sind.

Dass hier Fremden grundsätzlich nicht zu trauen ist, liegt in der Natur der Sache, da es keine Instanz gibt, die verlässlich Regeln und Ansprüche durchsetzen könnte. Es herrscht daher vielfach das Prinzip von Clubs und Geheimbünden: Zutritt hat nur, wer von jemandem eingeladen wird, der schon weiß, wem man trauen kann und wem nicht.

___________________________________________________________________

Was ist das Darknet?

___________________________________________________________________

Der Begriff „Darknet“ steht ursprünglich für ein Computernetzwerk, zu dem die Öffentlichkeit keinen Zugang hat. Im heutigen Sprachgebrauch ist damit jedoch meist ein spezifisches Netz dieser Art gemeint, und zwar das Tor-Netzwerk. Dieses ist im Jahr 2002 entstanden. Es setzt sich aus speziellen Servern zusammen, deren Inhalte vollständig verschlüsselt und über die bekannten Suchmaschinen nicht auffindbar sind.

Der Name „Tor“ war ursprünglich eine Abkürzung für „The Onion Router“. Mit der Zwiebel („Onion“) spielen die Namensgeber auf die mehrschichtige Netzwerk-Architektur an. Wer über das Tor-Netzwerk ins Internet geht, leitet seinen Datenverkehr über drei Tor-Server. Dies würde auch dann keine Rückverfolgung des Nutzers ermöglichen, wenn einer oder sogar zwei der drei Server eine Sicherheitslücke aufweisen.

Bild 1: Umgangsprachlich ist mit Darknet meistens das Tor-Netzwerk gemeint (Quelle: depositphotos.com).

Das Tor-Netzwerk hat zwei Funktionen. Es lässt sich zur Anonymisierung normaler Internetsitzungen verwenden – ähnlich wie ein VPN-Service, aber mit deutlich langsameren Übertragungsraten. Darüber hinaus beherbergen die Server des Tor-Netzwerks die virtuelle Parallelwelt des Darknets. Diese besteht aus Webseiten mit Adressen, die aus kryptischen Zeichenfolgen und der Endung.onion bestehen. Sie sind nur innerhalb des Tor-Netzwerks erreichbar.

Bild 2: Die Website des Tor Project Inc. Dort kann der Tor-Browser heruntergeladen werden (Quelle: torproject.org).

_______________________________________________________________________

Ist das Darknet illegal?

_______________________________________________________________________

Das Darknet als solches ist legal. Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein Tummelplatz illegaler Aktivitäten ist. Daher ist ein Besuch im Darknet nicht ohne Risiko.

Auf der einen Seite fischen Kriminelle nach Daten, die sie zu Geld umwandeln können. Dazu nutzen sie Tricks aller Art sowie Schadsoftware. Auf der anderen sind hier Ermittler der Polizei und Geheimdienstler unterwegs. Da bereits der bloße Besuch mancher Webseiten eine Straftat ist und die meisten.onion-Links nichts über ihr Ziel verraten, ist stets Vorsicht geboten.

Bild 3: Entgegen seinem Ruf und den vielen tatsächlichen illegalen Machenschaften ist das Darknet legal (Quelle: depositphotos.com).

________________________________________________________________________

Wozu ist das Darknet gut?

_______________________________________________________________________

Vor allem ist das Darknet nützlich für Personen, die aufgrund der von ihnen beabsichtigten Aktivitäten eine Verfolgung befürchten müssten. Dies trifft auf gewöhnliche Kriminelle, aber auch auf Whistleblower und politisch Verfolgte zu.

Aus der Sicht demokratischer Rechtsstaatlichkeit sind die Möglichkeiten des Darknets also einerseits zu begrüßen und andererseits abzulehnen. Es gewinnt an Legitimität und Wert in dem Maß, in dem politisch gesetzte Regeln eine Unterdrückung bedeuten.

Wann ist das der Fall? Hier gibt es unvermeidbar unterschiedliche Meinungen und eine Grauzone. So wird das Darknet auch von Extremisten und Verschwörungstheoretikern aller Couleur genutzt, um sich auszutauschen und Informationen weiterzugeben. Auch solche Akteure sehen die eigenen Standpunkte und Aktivitäten als durchaus legitim an.

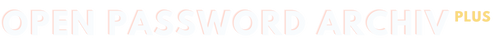

Das japanische IT-Sicherheitsunternehmen Trend Micro hat im Jahr 2017 eine „Studie über die Verbreitung von „Fake News“ im Internet“ vorgelegt. Darin spielt auch das Darknet eine Rolle, das hier unter dem Begriff der „Untergrundmärkte“ erörtert wird.

Zu den zwielichtigen bis illegalen Produkten und Dienstleistungen, die hier erhältlich sind, gehören auch gefälschte Klicks und Follower für Profile in sozialen Netzwerken – und Fake-News-Kampagnen.

.

Bild 4: Auch Likes, Follower und Ähnliches lassen sich im Darknet erwerben (Quelle: depositphotos.com)

Der Studie zufolge zahlen Käufer 2.600 US-Dollar für 300.000 Follower in einem sozialen Netzwerk. Durch Streuung von Fake News Stimmungen zu manipulieren ist aufwendiger und teurer, denn dazu müssen die Agenten des Dienstleisters bei echten Nutzern Interesse und Emotionen erzeugen. Dazu bauen sie Nutzergruppen mit relevanten Interessen auf, welche dann das Zielpublikum für die Fake News bilden.

Für zwanzig Gruppen mit je 1.000 relevanten Mitgliedern veranschlagt die Studie 40.000 US-Dollar. Die Verbreitung der Meldungen lässt sich wiederum durch gekaufte Likes und Kommentare befeuern. Kostenpunkt: 5.000 US-Dollar für 20.000 Kommentare, 6.000 US-Dollar für 40.000 Likes.

Wer sich selbst dagegen schützen will, dass sein eigenes Social-Media-Profil gehackt wird, sollte seinen Account mit einem starken Passwort sichern. Mindestens acht Zeichen inklusive Zahlen und Sonderzeichen werden empfohlen. Darüber hinaus bieten viele Dienste eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung an, um es Hackern schwieriger zu machen.

Als Schauplatz der Verbreitung von Fake News ist das Darknet jedoch weniger relevant. Schließlich will Propaganda möglichst viele Menschen erreichen, und das Darknet ist ein versteckter Ort. Nach Angaben des Tor-Projekts besuchen es rund 750.000 Nutzer täglich.

Im Vergleich zur Gesamtheit von Milliarden Internetnutzern weltweit ist das eine winzige Zahl. Immerhin verwenden zwischen zwei und vier Millionen täglich den Tor-Browser zur Anonymisierung beim Besuch normaler Internetseiten.

Für den durchschnittlichen Endanwender, der also keine illegalen Interessen verfolgt, hat das Darknet nicht viel zu bieten, was sich nicht auch im offenen Internet fände. Doch auch legale und ethisch unproblematische Angebote sind durchaus vorhanden, etwa Foren zum anonymen Austausch über alle möglichen beispielsweise literarischen Themen.

Sogar Facebook ist im Darknet vertreten. Und dafür gibt es sogar einen guten Grund: Der Zugriff auf Facebook ist in einer Reihe autoritär regierter Länder gesperrt. Über das Tor-Netzwerk können die Einwohner diese Sperre umgehen.

Als Orientierungshilfe für Neuankömmlinge hält das Darknet einige Suchwerkzeuge bereit. Das „Hidden Wiki“ ist das wichtigste Verzeichnis für Darknet-Adressen, die bekannteste Suchmaschine heißt Torch. Der Konkurrent Ahmia.fi führt eine Blacklist anstößiger Seiten, durchsucht also einen bereinigten Index. Sich blind darauf verlassen sollte man allerdings nicht.

________________________________________________________________________

Was Sie vermeiden sollten

________________________________________________________________________

Wer sich selbst einige Darknet-Seiten ansehen möchten, sollte sich zuvor ausreichend informieren und einige Verhaltensregeln zur eigenen Sicherheit beachten.

Im Idealfall installieren Sie den Tor-Browser auf einem Linux-Computer oder einer virtuellen Maschine. Dies minimiert die Angriffsflächen für Hacker. Verwenden Sie den Tor-Browser nur für anonyme Sitzungen, schalten Sie JavaScript aus und erzwingen Sie die Übertragung von Webseiten über das sichere HTTPS-Protokoll. Der Tor-Browser ist ab Werk mit den dafür nötigen Erweiterungen ausgestattet.

Im Darknet heißt die eiserne Regel: Traue keinem! Laden Sie keine Software herunter, geben Sie keine persönlichen Daten weiter und schließen Sie keine Geschäfte ab. Klicken Sie nicht auf Links mit unbekanntem Ziel. Und zu guter Letzt: Bei eventuellen Ausflügen ins Darknet ist es zusätzlich sinnvoll, ein dafür geeignetes VPN zu benutzen. Sonst erfährt der Tor-Server, durch den Sie auf das Netzwerk zugreifen, die IP-Adresse Ihres Rechners. Sollte dieser Server durch Hacker oder Behörden kompromittiert werden, können diese Sie dann zurückverfolgen.

___________________________________________________________________

Fazit

___________________________________________________________________

Kriminelle Unterwelt, rechtliche Grauzone, freier Austausch, geschützter Kommunikationskanal, Recherchequelle und Abenteuerspielplatz – all das und mehr kann das Darknet sein, je nach Interesse und Art der Nutzung. Wer es ausprobieren möchte, sollte sich in jedem Fall informieren und vorsichtig sein.

Als Arena der öffentlichen Manipulation durch Fake News ist das Darknet weniger von Bedeutung, da dort nur winzige Teile der Öffentlichkeit erreichbar sind.

Die Planung von Kampagnen oder der Kauf entsprechender Dienste dagegen mag sich durchaus im Darknet abspielen – eben der Teil, der geheim bleiben soll.

Für Alexander Baetz ist das Internet seit langen ein zweites Zuhause. Während seines Studiums der Wirtschaftsinformatik befasste er sich intensiv mit Cyber-Security und arbeitete anschließend bei einer Unternehmensberatung. Hier lernte er die typischen Sorgen kennen, die KMUs in Fragen ihrer IT-Sicherheit plagen. Bei Sonntagmorgen.com schreibt er seit 2018 als Autor über das Internet und die Fotografie.

Informationskompetenz als Entwicklungs-aufgabe für jeden Einzelnen

in allen Phasen im Lebenslauf

Von Oliver Schoenbeck

________________________________________________________________________

1.Was ist Informationskompetenz? Was macht Informationskompetenz im Kern aus? Wie weit greift sie, wo endet sie? Inwiefern spielt Informationskompetenz mit weiteren Kompetenzen zusammen? ________________________________________________________________________

Informationskompetenz bedeutet, einen Satz an Wissen und Fertigkeiten (zu Themen wie Recherche, Zitieren, Urheberschaft, allgemeine und wissenschaftliche Informationsquellen und vieles mehr) derart zu beherrschen, dass ein mündiger, selbstbestimmter, produktiver und kritischer Umgang mit Information auf allen ihren Verbreitungswegen (Internet, Print, Massenmedien usw.) möglich ist. In der „Informationsgesellschaft“ im digitalen Zeitalter ist sie eine der Grundlagen für freie Meinungsbildung und gesellschaftliche und politische Teilhabe.

Informationskompetenz bedarf anderer Kompetenzen – z. B. digitale Kompetenz, Medienkompetenz – und anderer benachbarter Begriffe,

– um eine kritische Grundhaltung den Verbreitungswegen und Erscheinungsformen von Information gegenüber einnehmen zu können.

– um Mechanismen von Manipulation und Beeinflussung zu erkennen.

– um produktiv an der Gestaltung und Verbreitung von Information im digitalen Zeitalter teilzuhaben.

Informationskompetenz ist von den anderen Kompetenzen abzugrenzen, um ihr Profil für Fragen der Vermittlung und Verankerung in Debatten und Curricula zu schärfen.

________________________________________________________________________

- Wie soll man Informationskompetenz vermitteln? Wie soll Informationskompetenz am besten vermittelt werden? Wie werden Menschen am besten zu informationskompetentem Verhalten motiviert und geführt? ________________________________________________________________________

Kompetenz kann nicht vermittelt werden. Wissen und Fertigkeiten können vermittelt werden. Für die Informationskompetenz folgt daraus, dass sie eine Entwicklungsaufgabe für jeden Einzelnen ist.

Die Vermittlungsaufgabe besteht einerseits darin, Wissen und Fertigkeiten – wie oben benannt – in allen Phasen im Lebenslauf an Orten des institutionellen und informellen Lernens zum Inhalt zu machen: in Schulen, Universitäten und Hochschulen, Bibliotheken, Einrichtungen der beruflichen Bildung und Weiterbildung, kulturellen Einrichtungen wie Museen und vieles mehr.

Zusätzlich zur aktiven Vermittlung sollte daran gearbeitet werden, Räume, Dienstleistungen, Schnittstellen wie Katalogsysteme und ähnliches so zu gestalten, dass sie im Sinne der Usability „lernbefähigend“ sind. Nutzer sollten also in die Lage versetzt werden, ihre Informationskompetenz so weit wie möglich eigenständig mit entsprechender Nutzung zu entwickeln. Beratung im Umfeld der Informationsversorgung, die dies fördert, wird somit wichtig. So können zum Beispiel Bibliotheken BürgerInnen in allen Lebenszusammenhängen beim Ausbau ihrer Informationskompetenz unterstützen. Eine klare inhaltliche Abgrenzung zu anderen Kompetenzen hilft, die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die mit Informationskompetenz verbundenen Vermittlungsaufgaben klar zu benennen und zu verteilen.

________________________________________________________________________

- Welches sind die zentralen Entwicklungen im Bereich der Informationskompetenz und Informationskompetenzvermittlung? Wie entwickelt sich Informationskompetenz? Welche Bereiche werden künftig wichtiger? ________________________________________________________________________

Die Diskussion um Informationskompetenz wird vielfach noch vom Anspruch an die wissenschaftliche Recherche bestimmt. SchülerInnen gelten zwar als weitere Zielgruppe, werden aber häufig nur im Rahmen wissenschaftlicher Propädeutik angesprochen.

Angesichts der wachsenden Bedeutung sozialer Medien und der ständigen Zugriffsmöglichkeiten auf Information über mobile Endgeräte in allen Bevölkerungsgruppen sollten Inhalte, Schnittstellen und Vermittlungsformen für die Entwicklung von Informationskompetenz auch zu anderen als wissenschaftlichen Zwecken mit dem Ziel des Lernens im Lebenslauf entwickelt werden. „Nachrichten“, „Fakten“ und „Erkenntnisse“ können sonst zu Werkzeugen von Demagogie und Desinformation werden und die Prozesse demokratischer Meinungsbildung gefährden. Informationskompetenz kann in diesem Zusammenhang als ein Grundanspruch politischer Bildung gesehen werden.

________________________________________________________________________

- Weitere Aspekte des Themas? Welche? Warum sind diese wichtig? Was folgert daraus? ________________________________________________________________________

Informationskompetenz wird wie andere methodische Kompetenzen häufig nur unzureichend in schulischen, universitären und anderen Curricula (beispielsweise in der Erwachsenenbildung an Volkshochschulen) abgebildet, da sie quasi neben dem klassischen Kanon steht, der auf Sprachen, Künsten sowie natur- und sozialwissenschaftlichen Fächern abzielt. Hier ist es nötig, dass Strukturen im Bildungswesen geschaffen werden, die proaktiver als bisher Informationskompetenz, Medienkompetenz und digitale Kompetenz im Bildungslauf verankern und nachhaltig entwickeln.

Entwicklungsbedarfe zeigen sich hier zum Beispiel deutlich in der schulischen Verankerung digitaler Kompetenz an Schulen: Die Bereitstellung von technischer Infrastruktur wie Tablets, Netzzugängen und ähnliches bedeutet noch nicht, dass diese nachhaltig administriert werden und dass ausreichende Konzepte und Ressourcen für die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten für digitale Teilhabe existieren. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Ausbildung von Personal, der Ausbau von Infrastruktur, die Fächerstrukturen und vieles mehr noch zu sehr den Bildungsansprüchen einer analogen Informationswelt geschuldet sind.

Oliver Schoenbeck ist Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Oldenburg und Fachreferent für Pädagogik, Philosophie und Psychologie. Derzeit ist er Sprecher der gemeinsamen Kommission Informationskompetenz von DBV und VDB.

Leicht veränderte Fassung eines Beitrages, der für das Projekt „Informationskompetenz und Demokratie“ erstellt wurde (Daphné Çetta, Joachim Griesbaum, Thomas Mandl, Elke Montanari). Die ursprüngliche Fassung ist enthalten in: Çetta, D., Griesbaum, J., Mandl, T., Montanari, E. (Hg). (2019). Positionspapiere: Informationskompetenz und Informationskompetenzvermittlung: Aktueller Stand und Perspektiven. Projekt: Zukunftsdiskurse: Informationskompetenz und Demokratie (IDE): Bürger, Suchverfahren und Analyse-Algorithmen in der politischen Meinungsbildung, Universität Hildesheim, http://informationskompetenz.blog.uni-hildesheim.de/files/2019/10/Projekt_Informationskompetenz_und_DemokratieKompilation_aller_Positionspapiere.pdf. Die Fragen, die den Beitrag strukturieren und entsprechend hervorgehoben werden, wurden von den Hildesheimer Forschern gestellt.

Provider´s Corner

DIPF

Kai Maaz und Sabine Reh übernehmen

Digitale Bildung, Forschungsdaten,

Erschließung historischer Kontexte

Der Stiftungsrat des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation hat Professor Dr. Kai Maaz zum Geschäftsführenden Direktor und Professorin Dr. Sabine Reh zur Stellvertretenden Geschäftsführenden Direktorin des DIPF gewählt. Die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder des Instituts haben ihre neuen Ämter am Freitag angetreten.

Die Wahl durch den Stiftungsrat erfolgte einstimmig. Damit folgte das oberste Aufsichtsgremium des Instituts einem Vorschlag des DIPF-Vorstands. Kai Maaz und Sabine Reh vertreten das Institut nun für eine Amtsperiode von vier Jahren nach innen und nach außen. Maßgabe hierfür sind vor allem die Beschlüsse des Vorstands, dem Kai Maaz und Sabine Reh ebenfalls angehören und der sich aus den Direktorinnen und Direktoren der fünf DIPF-Abteilungen sowie der Geschäftsführerin zusammensetzt.

„Gemeinsam mit dem Vorstand wollen wir das etablierte Profil des DIPF als interdisziplinäres Zentrum für Bildungsforschung und Bildungsinformation weiter schärfen“, so Kai Maaz. „Angesichts der vielfältigen Kompetenzen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Instituts vereinen, sind wir sicher, dass wir auch in Zukunft in beiden Bereichen sowie beim Transfer von Bildungswissen wegweisende Impulse setzen können“, betont Sabine Reh. Als Beispiele für künftige zentrale Tätigkeitsfelder nennen beide die digitale Bildung, Forschungsdateninfrastrukturen, das gesicherte Erfassen von Lernergebnissen und Lernvoraussetzungen, das Erschließen der historischen Kontexte der gegenwärtigen Problemlagen und Entwicklungen im Bildungswesen sowie die Politikberatung.

Der Stiftungsrat dankte Professor Dr. Marcus Hasselhorn und Professor Dr. Marc Rittberger, die zuvor abwechselnd mehr als zehn Jahre lang die Ämter des Geschäftsführenden Direktors und seines Stellvertreters übernommen haben. Auch ihrem unermüdlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass das DIPF auf sehr erfolgreiche Jahre zurückblickt. In dieser Zeit wurde das Institut unter anderem zweimal positiv von der Leibniz-Gemeinschaft evaluiert und verschiedene Angebote des DIPF gingen dauerhaft in das Leistungsportfolio und die institutionelle Finanzierung des Instituts über, darunter das Zentrum für technologiebasiertes Assessment (TBA) und das Forschungszentrum für frühe Lern- und Entwicklungsprozesse „Individual Development and Adaptive Education of Children at Risk“ (IDeA). Marcus Hasselhorn und Marc Rittberger bleiben Mitglieder des Vorstands und Leiter ihrer Abteilungen.

Anzeige

FAQ + Hilfe