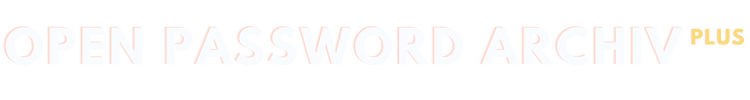

Open Password – Montag, den 17. Januar 2022

# 1017

Bibliotheksleitungstag 2021:

Keynote Sascha Lobo

Bibliotheken heute: Demokratisierer des Wissens,

Diskursraum für strittige Meinungen

und digitaler dritter Ort

Kommender Wesenskern: Bibliothek als digitale Teilhabe

Von Willi Bredemeier

Bibliotheksleitungstag 2021 – Sascha Lobo – Bibliotheken heute – Demokratisierer des Wissens – Diskursraum für strittige Meinungen – Digitaler dritter Ort – Bibliothek als digitale Teilhabe – Willi Bredemeier – OCLC – Pandemie – SPIEGEL – Exponentieller Fortschritt – Smartphone – Wissensarbeit – Konfrontation mit Kultur und Archiven – Bundesregierung – Koalitionsvertrag – Corona als der große Beschleuniger – Home Office – Kraft der Vernetzung – Transformation durch Datenströme – Digitale dezentrale Arbeit – Soziale Medien – Facebook – Virtualisierung – Entschwinden des Dinglichen – Canon – iPhone – Instagram – Google – Offenheit – Zugänglichkeit – Nicht-Kommerzialität – Ralf Stockmann – StaBi – Ort digitaler Teilhabe – Shared Knowledge Space – Hybrides Lernen – Hybrides Arbeiten – Nicht-kommerzielle Künstliche Intelligenz – Hub für Kultur und Alltags-KI – Bereitstellungsräume – Erwartungsradikalität – Bibliotheken des 21. Jahrhunderts – Nicht-kommerzielle digitale Community – Open Science – Open-Access-Plattformen – Verlage – OABB – VuK – TH Wildau Hochschulbibliothek – BAK – AspB – KOBV – GESiG – Bibliotheken in Berlin und Brandenburg – Corona – Politik und Bibliothek – MedienTechnik – Bibliothekskongress – #Freiräume schaffen

Titel:

Bibliotheksleitungstag 2021: Keynote Sascha Lobo

Bibliotheken heute: Demokratisierer des Wissens, Diskursraum für strittige Meinungen

und digitaler dritter Ort – Kommender Wesenskern: Bibliothek als digitale Teilhabe – Von Willi Bredemeier

II.

Verlage versus Open-Access-Plattformen

Sind Wissenschaftseinrichtungen die besseren Verlage?

III.

„Bibliotheken in Berlin und Brandenburg“: Kompetenz und Leidenschaft

IV.

8. Bibliothekskongress Leipzig 2022. #FreiräumeSchaffen

Bibliotheksleitungstag 2021:

Keynote Sascha Lobo

Bibliotheken heute: Demokratisierer des Wissens,

Diskursraum für strittige Meinungen

und digitaler dritter Ort

Kommender Wesenskern: Bibliothek als digitale Teilhabe

Von Willi Bredemeier

Sascha Lobo

Online-Bibliotheksleitungstag 2021 in Trägerschaft des OCLC. Der OCLC charakterisierte seine Veranstaltung so: „Achtung, fertig, Neustart! – Neue Chancen als Aufwind für Ihre Zukunft! Die Pandemie hat die Karten auch für die Bibliotheken neu gemischt – Digitalisierungsschub, neue Sondierung von Raum-Konzepten, veränderte Rolle in der Bildung, Anforderungen an das Personal und vieles mehr.“ Als Anspruch und Hoffnung formulierte der Träger: „Der Bibliotheksleitungstag 2021 hilft die Zeichen der Zeit zu erkennen, sie zu nutzen und Ihre Bibliothek für eine erfolgreiche, sichere Zukunft startklar zu machen.“

Die Keynote wurde von Sacha Lobo übernommen, den mehrere Medien wegen seiner scheinbaren Allgegenwart im Internet als „Klassensprecher für das Web 2.0“ bezeichneten. Er schrieb angeblich für jedes dritte DAX-Unternehmen Werbetexte und macht als SPIEGEL-Kolumnist und Bestsellerautor von sich reden. Seine Nähe zu den Bibliotheken wurde bereits in der Kindheit gestiftet, als er von der Sportstunde in eine „phantastische Schulbücherei“ floh, wo er mit der „allergrößten Offenheit“ empfangen wurde. Lobo erinnerte sich auf dem Bibliotheksleitungstag an diese Bücherei als einen „Ort des Wissens und der Freude“. Mir gefielen an Lobo vor allem seine instruktiven meistens mir unbekannten Bilder. So zeigte er unsere partielle Unfähigkeit, mit den neuesten Entwicklungen mitzukommen, obgleich sie im Grunde offensichtlich sind, am Beispiel einer Hochschwangeren, die wie auch der werdende Vater total von dem Ergebnis eines Schwangerschaftstests überrascht sind.

Lobo hatte seinem Referat den Titel gegeben: „Wie das Netz die Welt verändert und warum sich Bibliotheken digital nicht (ab)hängen lassen sollten“. Die Pandemie habe, digital grundiert, gewaltige gesellschaftliche Veränderungen bewirkt oder das, was womöglich sowieso gekommen wäre, stark beschleunigt. Sehe man von den technologischen Veränderungen ab, so habe sie vor allem neue Welten in unseren Köpfen entstehen lassen.

Wieviel sich in zwei Corona-Jahren verändert hat, illustrierte Lobo an zwei Beispielen, an einer Titelzeile der ZEIT („Wie gefährlich sind Türklinken?“) und an einer Schlagzeile des Südkuriers („40 Rollen Klopapier aus Schloss Kapfenberg gestohlen“). Bedeutung und Relevanz dieser Aussagen sind offensichtlich, so dass sie keiner Erklärung bedürfen. Aber vor Corona lagen die angesprochenen Zusammenhänge außerhalb unserer Vorstellungskraft. Oder ein drittes Beispiel, das vor dem Internet-Zeitalter niemand verstanden hätte: „Only one person in this meeting room in one time.“

Nicht zuletzt habe ein revolutionäres Umdenken bei jenen stattgefunden, die mit Digitalisierung zuvor nichts am Hut gehabt und seinerzeit gemeint hätten: „Home Office? Nein, das kommt für meine Arbeit nicht infrage.“ Dieses plötzliche Umdenken habe allerdings auch dazu geführt, dass die Nutzung digitaler Dienste zu einer Selbstverständlichkeit geworden sei und überhöhte Ansprüche beispielsweise an die Funktionsfähigkeit von Videokonferenzen gestellt würden. Dies könne zu ungerechtfertigten Erwartungen und ungerechten Bewertungen führen.

Lobo nannte sein nächstes Thema ein leidiges wenn nicht eine mittelgroße Katastrophe. Damit meinte er „die gruselige digitale Infrastruktur“. Als Indikator dafür, dass die deutsche Politik es unterlassen habe, die Grundlagen für eine erfolgreiche Digitalisierung zu legen, wählte er den Indikator „Erreichbarkeit der Haushalte über Glasfasertechnik“. Während die Emirate, Quatar und Singapur auf fast 100% und China und Südkorea auf weit über 90% der Haushalte mit Glasfaseranschluss kommen, überschritt Deutschland die Messbarkeitsgrenze bei diesem Indikator im Jahr 2018, um 2019 mit Angola gleichzuziehen. Das ist ein Land, das auf 30 Jahre Bürgerkrieg zurückblickt und in dem nur jeder zweite Haushalt über fließendes Wasser verfügt.

Nun könne man meinen, sagte Lobo, dass sich Deutschland noch nie in Sachen Schnelligkeit hervorgetan habe, wohl aber in der Sorgfalt und Präzision, und für beides benötige man Zeit. Gegen eine solche mögliche Interpretation erhob Lobo zwei Einwände: Bereits in der Januar-Ausgabe 1983 des SPIEGEL wurden japanische Quellen wiedergegeben, die das deutsche Setzen auf Kupferkabel anstelle von Glasfaser für eine „langfristig falsche Weichenstellung“ hielten. Fast vierzig Jahre später wundere sich die Welt noch immer über die Deutschen.

Zudem sei Abwarten, anders als dies in früheren technologischen Wellen möglich gewesen sei, nicht mehr sinnvoll, da wir mit der Digitalisierung in eine Zeit des exponentiellen Fortschritts eingetreten seien. Lobo machte dies am Beispiel des Smartphones deutlich: 2007 erfunden, setzte es sich 2010/2011 flächendeckend durch und habe heute die Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Man stelle sich ins gesellschaftliche Abseits, wenn man kein Smartphone nutze. Auch hier hatte der Referent instruktive Bilder an der Hand: Auf einer Hand stand mit schwarzer Tinte geschrieben: „If you can read this somebody stole my iPhone.“ Wenn man sein Handy mal eben verleihe, fühle sich das wie eine Amputation an.

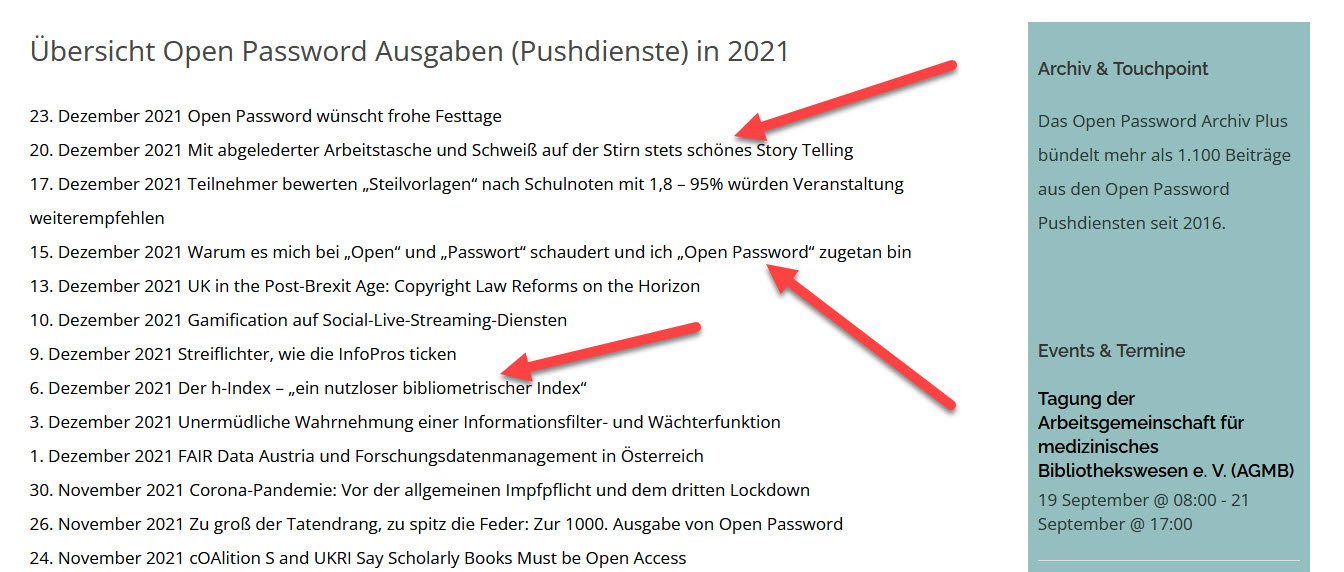

Sascha Lobo (auf dem Bildschirm) und Moderator Andreas Mitrowann

_____________________________________________________

Bibliotheken als Demokratisierer des Wissens und der Wissensarbeit, als Diskursraum für strittige Meinungen und als digitalen dritten Platz.

_____________________________________________________

Sascha Lobo machte drei gegenwärtig gültige oder zu fordernde „Wesenskerne der Bibliotheken“ aus:

- Bibliotheken als große Demokratisierer des Wissens und der Wissensarbeit (dies unabhängig von medialen Zuschreibungen wie Buch, eBook und anderen Medienformaten);

- Bibliotheken als Ort der Konfrontation mit Kultur und Archiven (so dass der „Diskursraum“ Bibliothek den kulturellen Wandel mit abbilden muss und auf keinen Fall ein Organ der Bestätigungen eigener Meinung sein darf) und

- Bibliotheken als „third place“ im erweiterten Sinn Ray Oldenburgs (wobei die Erweiterung bedeutet, dass der dritte Ort ein digitaler Ort sein oder werden sollte).

Lobo begrüßte die Koalition, die sich zu einer neuen Bundesregierung zusammengefunden hat, und in besonderem Maße den folgenden Satz im Koalitionsvertrag: „Wir wollen öffentliche Bibliotheken als dritten Ort stärken und Sonntagsöffnungen ermöglichen.“

Anderen Sätzen des Koalitionsvertrages stand er skeptischer gegenüber, zum Beispiel wenn „zur Stärkung des Zusammenhalts“ ein „Innovations- und Sanierungsprogramm des Sports und der Kultur, z.B. Sportstätten, Schwimmbäder, Bibliotheken“ empfohlen wurde. Abgesehen davon, dass Bibliotheken und Sport hier in einen überraschenden Zusammenhang gestellt waren, warnte der Referent, die Bibliotheken nicht mit Anforderungen zu überfrachten oder ihnen Aufgaben zuzuteilen, die sie nicht erfüllen könnten. Ansonsten empfahl Lobo, Frontstellungen zwischen Bibliotheken und Verlagen abzubauen und empfahl ein gemeinschaftliches Handeln. Manche angenommenen Frontstellungen existierten womöglich nicht einmal. So würden bibliothekarische Dienste die Zahl der verkauften Bücher nicht reduzieren.

_____________________________________________________

Wie transformieren sich Bibliotheken von einem dritten Ort in einen dritten digitalen Ort? Die Kraft der Vernetzung heben!

_____________________________________________________

Wie transformieren sich Bibliotheken von einem dritten Ort in einen dritten digitalen Ort? Lobo empfahl: „Die Kraft der Vernetzung heben“ sowie „Digitale Transformation durch Datenströme“ bewerkstelligen. Um plausibel zu machen, was er damit meinte, zog er als Beispiel die Universität Oregon heran: Als die Studenten zu protestieren begannen, wurde ihnen erlaubt, den Campus selbst zu gestalten. Worauf diese unter architektonischer Anleitung den gesamten Boden zwischen den Gebäuden planierten, Rasen säten, ein halbes Jahr warteten und daraufhin dort Wege anlegten, wo der Rasen am meisten niedergetreten war. So entstand das effizienteste Wegenetz, das kein Landschaftsgestalter so hinbekommen hätte.

Als Negativbeispiel, wie also Datenströme nicht genutzt werden sollten, nannte Lobo den Straßenbahnanzeiger der Stadt Berlin, da dort nur zu häufig angezeigt werde: „Bitte beachten Sie den Fahrplanaushang.“ Überhaupt sei die Übertragung einer Arbeit vom Analogen ins Digitale eine hochkomplexe Aufgabe, und auf keinen Fall dürfe die anologe Welt 1:1 im Digitalen abgebildet werden.

In der Transformation durch Datenströme habe Corona als der große Beschleuniger gewirkt. Mit der massenhaften Einführung des „Home Office“ von heute auf morgen habe man eine Entwicklung „geskippt“, die ansonsten zehn Jahre gedauert hätte. Allerdings sei ihm der Begriff „Home Office“ zu eng, sagte Lobo. Für ihn gehe es um „digitale dezentrale Arbeit“, die als eine Selbstverständlichkeit, beispielsweise an dritten Orten, verfügbar werden müsse. Hier wies der Referent auf eine womöglich übermächtige Konkurrenz der Bibliotheken durch die Sozialen Medien hin und nannte als ein fortgeschrittenes Beispiel für „digitales dezentrales Arbeiten“ den „Meeting Room“ von Facebook.

Ein zentrales Kennzeichen der Digitalisierung sei die Virtualisierung, soll heißen, das Entschwinden des Dinglichen oder konkreter, der Wandel von der Hardware zur Software zur vernetzten Software. Auch hier hatte Lobo ein instruktives Beispiel für eine Entwicklung an der Hand – von einer Canon als die meistverkaufte Kamera der Welt (also einer Hardware) über das iPhone (einer Software) zu Instagram (einer vernetzten Software). Zum Entschwinden des Dinglichen: Google hat sich zum Ziel gesetzt, Krankheiten ohne Medikamente zu heilen. Und auch hier ein instruktives Beispiel, das allerdings von einem anderen Anbieter stammt: Frauen können auf die Anti-Baby-Pille verzichten, weil sie ihre Daten mit Hilfe eines Temperatursensors übermitteln, worauf die Künstliche Intelligenz präzise die fruchtbaren Tage der Frau vorhersagt.

Was sind die zentralen Merkmale eines digitalen dritten Ortes? Lobo nannte Offenheit (zum Beispiel Open Source), Zugänglichkeit (Beispiele: Glasfaser, Open Access) und vor allem Drucklosigkeit, also Nicht-Kommerzialität: „Es darf kein wirtschaftlicher Druck ausgeübt werden.“

_____________________________________________________

Der kommende Wesenskern der Bibliotheken: Bibliothek als digitale Teihabe

_____________________________________________________

Und was sind die kommenden Wesenskerne der Bibliotheken (die zugleich die gegenwärtigen strategischen Ziele für Bibliotheksleitungen sein sollten)? Hier übernahm Lobo die Definition von Ralf Stockmann von Innovation Management, StaBi (Berlin), der „die Bibliothek als Ort digitaler Teilhabe“ sieht, um als weiteren Wesenskern hinzuzufügen: „die Bibliothek als Shared Knowledge Space“, die hybrides Lernen und hybrides Arbeiten ermögliche und nicht-kommerzielle Künstliche Intelligenz erfahrbar mache. Während alles, was zu einer Plattform werden könne, zu einer Plattform werde und die Plattform-Ökonomie den Alltag erobere, müssten die Bibliotheken als Hub für Kultur und Alltags-KI dienen und entsprechende Bereitstellungsräume schaffen – dies unter dem Druck einer unerbittlichen Erwartungsradikalität des Publikums, das bei Bibliotheksdiensten eine ähnliche Perfektion wie bei führenden kommerziellen Angeboten voraussetze.

An dieser Stelle nahm Lobo eine „Verantwortungsübergabe“ an die Bibliotheksleitungen vor. Diese müssten Verantwortung für die Wissensgesellschaft übernehmen und für Bibliotheken des 21. Jahrhunderts kämpfen. Dann könnten „phantastische Bibliotheken“ entstehen. Lobo zeigte sich bereit, an den entsprechenden Auseinandersetzungen im politischen Raum mitzuwirken und regte an, Bundesgenossen für das Ziel „phantastische Bibliotheken“ in der nicht-kommerziellen digitalen Community zu suchen.

Verlage versus Open-Access-Plattformen

Sind Wissenschaftseinrichtungen

die besseren Verlage?

Podiumsdiskussion. 19. JANUAR 2022, 14:00 – 15.30 Uhr. Eine Veranstaltung in der Reihe „Quo vadis offene Wissenschaft? Eine virtuelle Open Access Week Berlin-Brandenburg“

In der Bibliothekswelt streiten wir gerne über die Preisbildung bei Open-Access-Zeitschriften wie Artikeln: Was darf das kosten? Der Fördergeber DFG gab bis vor kurzem für Publikationsfonds ein Limit von maximal zweitausend Euro pro Artikel für die APC-Gebühren vor. Können wir mit dem Wissen, dass öffentliche Einrichtungen kostengünstiger Open-Access-Publikationen schaffen, die Preisbildung gestalten? Soll der Publikationsmarkt in kommerzielle Angebote und Offerten öffentlicher Trägerschaft aufgeteilt werden? Sind Open-Access-Verlage auch gute Verleger, entwickeln Verlagsprogramme, schöpfen aus ihrem Fundus digitale Mehrwerte?

In dem Diskussionspanel sollen das Preis-Leistungsverhältnis und die Kosten-Nutzen-Komponenten für Open Access näher beleuchtet werden. Wo stehen Verlage und Open-Access-Plattformen im Wettbewerb stehen, wird nicht ausgespart werden.

Diese und andere Fragen diskutieren wir gemeinsam mit: Detlef Büttner (Geschäftsführer Lehmanns Media) – Dr. Kathrin Ganz (Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Gender, künstliche Intelligenz und die Arbeit der Zukunft“, Universität Hamburg, Redaktionsmitglied Open Gender Journal) – Miriam v. Maydell (Leitung Lektorat und Herstellung Verlag Barbara Budrich, Budrich Academic Press) – Dagmar Schobert (Leitung Publikationsdienste an der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin). Moderiert wird diese Diskussion von Dr. Thomas Mutschler (Leiter Abteilung Medienerwerbung und -erschließung an der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena).

Die Veranstaltungsreihe wird ausgerichtet vom Open-Access-Büro Berlin (OABB), der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) und der Hochschulbibliothek der TH Wildau in Kooperation mit dem Berliner Arbeitskreis Information (BAK), der Arbeitsgemeinschaft Hochschulbibliotheken in der Sektion 4 des dbv, der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (ASpB), dem Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) und der German Serials Interest Group (GESiG).

Die beteiligten Einrichtungen

„Bibliotheken in Berlin und Brandenburg“

Kompetenz und Leidenschaft

Tag der Bibliotheken in Berlin und Bra ndenburg am 24. September 2022 in der Stadtbibliothek Neuruppin – Call for Papers .

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

am Samstag, dem 24. September 2022 findet in Neuruppin der 8. Tag der Bibliotheken in Berlin und Brandenburg statt. Unter dem Motto „Kompetenz und Leidenschaft“ möchten wir Sie einladen, Erfahrungen zu teilen, von Kolleg:innen zu lernen, sich zu vernetzen und gemeinsam einen Ausblick auf Bibliotheken und Informationseinrichtungen nach der Pandemie zu wagen. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek Neuruppin: Stadtbibliothek Neuruppin, Am alten Gymnasium 1-3, 16816 Neuruppin

Wir freuen uns über Ihre Beiträge, z.B. aus den Themenkreisen

- Lessons Learned – Folgen der Pandemie für Bibliotheken

- Politik und Bibliothek – bibliothekarisches Selbstverständnis und gesellschaftliche Kontroversen

- Irgendwas mit MedienTechnik – wieviel IT-Kompetenz brauchen wir?

- Welche Berufe bereichern Bibliotheksteams?

- …und zu jedem Thema, das für Sie aktuell oder perspektivisch wichtig ist.

Gesucht werden Referenten für jede Art von Veranstaltung: Vortrag, Diskussion, Workshop etc. sowie Moderatorinnen und Moderatoren, die einen Beitrag zum 8. Tag der Bibliotheken in Berlin und Brandenburg leisten möchten.

Ihre Vorschläge erbitten wir mit einer Kurzbeschreibung des Beitrags (max. 500 Wörter) sowie einem Hinweis auf das gewünschte Veranstaltungsformat bis zum 11. Februar 2022 an den Programmausschuss über folgende Adresse: info@bibliotheksverband-brandenburg.de Über Meldungen von Freiwilligen zur Unterstützung am T3B und Anregungen freuen wir uns jederzeit.

Für Ihre Unterstützung bedankt sich im Voraus mit herzlichen Grüßen das Organisationsteam

BAK – Berliner Arbeitskreis Information, BIB Berlin, BIB Brandenburg, dbv Berlin, dbv Brandenburg, OPL-Arbeitskreis Berlin-Brandenburg, VDB

Bibliothekskongress Leipzig 2022

#FreiräumeSchaffen

Kongress:

- Mai – 02. Juni 2022

Fachausstellung:

- Mai – 02. Juni 2022

Bibliothekskongress: #Freiräume Schaffen.

.

Herzlich willkommen zum 8. Bibliothekskongress von Dienstag, 31.05. bis Donnerstag, 02.06.2022 im Congress Center Leipzig, veranstaltet von Bibliothek und Information Deutschland (BID) (Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheks- und Informationsverbände e.V.).

Der 8. Bibliothekskongress ist zugleich der 110. Deutsche Bibliothekartag.

Open Password

Forum und Nachrichten

für die Informationsbranche

im deutschsprachigen Raum

Neue Ausgaben von Open Password erscheinen dreimal in der Woche.

Wer den E-Mai-Service kostenfrei abonnieren möchte – bitte unter www.password-online.de eintragen.

Die aktuelle Ausgabe von Open Password ist unmittelbar nach ihrem Erscheinen im Web abzurufen. www.password-online.de/archiv. Das gilt auch für alle früher erschienenen Ausgaben.

International Co-operation Partner:

Outsell (London)

Business Industry Information Association/BIIA (Hongkong)

Anzeige

FAQ + Hilfe