Open Password – Montag, den 26. Oktober 2020

# 843

Martin-Opitz-Bibliothek Herne – Best Practice – Wissenschaftliche Spezialbibliothek – Arkadiusz Danszczyk – Hans-Jakob Tebarth – Verbundkatalog Östliches Europa – ALLEGRO – Deutsche Kultur und Geschichte im Östlichen Europa – Arbeitsgmeinschaft der Bibliotheken und Sammlungen zur deutschen Kultur und Geschichte im östlichen Europa – PICA – VuFind – Ruhr-Universität Bochum – osmikon – Bayerische Staatsbibliothek München – Europäische Kulturhauptstädte – Digitalisierung – Provenienzforschung – FH Südwestfalen Germanica-Sammlung – Universität Gießen – Digitales Forum Mittel- und Osteuropa – Judaica-Sammlung – ARTOS – Coronovirus in Bibliotheken – REALM – Battelle – Digitale Lebenswelten – Informationskompetenz in der Corona-Zeit – Joachim Griesbaum – DGI – Fort- und Weiterbildungsangebote

Martin-Opitz-Bibliothek, Herne

Best Practice in einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek – ein Widerspruch in sich

oder unverzichtbare Voraussetzung?

Von Arkadiusz Danszczyk und Hans-Jakob Tebarth

Zweiter Teil

Der Verbundkatalog östliches Europa (VOE)[1]. Der Gedanke, die Zusammenarbeit im IT-Bereich zu verbessern, insbesondere den Datenaustausch zwischen den unter ALLEGRO geführten IT-gestützten Katalogen ausgewählter Institutionen des durch den Bund geförderten Forschungsbereichs „Deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa“, stammt spätestens aus dem Jahre 1999; die Koordination der erforderlichen Maßnahmen lag bei der MOB, die als erste unter diesen Einrichtungen ihren Katalog IT-basiert (seinerzeit nannte man es EDV) umgestellt hatte. Am 23. und 24. September 1999 fand deshalb in der Martin-Opitz-Bibliothek ein Treffen der Bibliothekare der in der „Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Sammlungen zur deutschen Kultur und Geschichte im östlichen Europa“ zusammengeschlossenen Bibliotheken statt, von denen mehrere zu diesem Zeitpunkt noch keine PCs für die Bibliothekskataloge einsetzten. Ziel war, „Möglichkeiten herauszufinden, vor allem aber Defizite und Desiderate festzuhalten, deren Lösung im Jahre 2000 Gegenstand eines Projektantrages an den Beauftragten für die Angelegenheiten der Kultur und der Medien sein sollte“. Die thematische Ausrichtung des gemeinsamen Katalogs folgte der Sammlung der MOB sowohl geographisch als auch inhaltlich, wobei die hinzukommenden Teilnehmer ausgewählte Aspekte oder Regionen einbringen sollten.

In einer ersten Phase sollten nur solche Bibliotheken eingebunden werden, die bereits über ALLEGRO-Kataloge im A-Schema (Feld- bzw. Kategorienschema) verfügten. Dies waren, koordiniert durch die MOB: Nordost-Institut/Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e. V. (IKGN e. V.), Lüneburg, der Göttinger Arbeitskreis (später in das Nordost-Institut integriert), die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus (Düsseldorf), das Westpreußische Landesmuseum (ehemals Münster-Wolbeck, jetzt Warendorf), das Deutsche Historische Institut (Warschau) und das Institut für deutsche Musikkultur im östlichen Europa (Bonn), das als solches nicht mehr existiert. Ein wirklich einheitliches Erfassungsschema existierte nicht, so dass immer wieder Anpassungen bei der Übernahme von Daten in Herne erfolgen mussten – bis hin zur Kodierung der Diakritika.

Sobald die Stabilität des Verbundsystems sichergestellt sein würde, sollten in einer zweiten Phase die Bestände weiterer Bibliotheken, deren Datenbanken nicht als ALLEGRO-Katalog vorlagen, die aber über Datenkonvertierung eingemischt werden konnten (z. B. PICA), aufgenommen werden. Angestrebt war darüber hinaus die Einbindung relevanter Bestände ost- und mitteleuropäischer Bibliotheken. Der Verbundkatalog sollte für Recherchen im Internet zur Verfügung stehen – eine aus heutiger Sicht selbstverständliche Anforderung, die aber auch zeitnah erfüllt werden konnte. Die Einbindung von „Fremddaten“ wurde erst deutlich später realisiert, nachdem VuFind (siehe unten) in der MOB eingeführt wurde. Heute ist es unschwer möglich, einen gemeinsamen Katalog für die „außeruniversitären Forschungsinstitute“ im Arbeitsbereich zusammenzustellen.

Erste Ergebnisse stellten sich alsbald ein, auch wenn viele organisatorische Vorleistungen innerhalb des Projektes erbracht werden mussten – bis hin zu Leihverträgen für die mit Projektmitteln beschaffte Hardware. Dank einer Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum (RUB) war der Katalog der Martin-Opitz-Bibliothek bereits seit Mai 2000 im Internet zugänglich.

[1] Die Ausführungen zur Geschichte des „Verbundkatalogs östliches Europa“ (VOE) resultieren aus einem Vortrag von Bernhard Kwoka, wissenschaftlicher Bibliothekar der Martin-Opitz-Bibliothek, anlässlich der Jahrestagung 2019 in Hermannstadt/Sibiu; er wird 2020 in „Bibliothek und Medien“ veröffentlicht. Das Manuskript befindet sich in der MOB.

Abbildung 1: Erste ALLEGRO-Maske auf dem Server der RUB

Der Kreis der Verbundteilnehmer ist schnell gewachsen und schon 2003 zählten dazu auch: Stiftung Schlesisches Museum (Görlitz), das Deutsche Polen-Institut (Darmstadt), das Geisteswissenschaftliche Zentrum Ostmitteleuropa (GWZO), jetzt: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (Leipzig). Einige Teilnehmer wechselten zwischenzeitlich in die Verbünde ihrer Standortregion, meist über den Anschluss an Universitätsbibliotheken. Unverändert bleibt aber der Ansatz, die nun zentral erfassten Daten als „thematische Auswahl“ im VOE anzubieten, wobei auf Datentransfer in den meisten Fällen verzichtet werden kann und zeitgemäße „Schnittstellenlösungen“ zum Einsatz kommen, die im Idealfall automatisch die Daten harvesten, ohne bei jedem Import Anpassungen vornehmen zu müssen.

Die Datenbank zählte 2003 etwa 362.000 Datensätze, 2008 ungefähr 580.000 und 2016 überschritt sie die Zahl einer Million Datensätze. Gegenwärtig (Ende 2019) sind es circa 1.135.000 Datensätze. Aktuell nehmen am Verbundkatalog östliches Europa 35 Bibliotheken mit Standorten in Deutschland, Polen und Tschechien teil. Die neuesten Bestände lieferten das Institut für Donauschwäbische Kultur und Geschichte (Tübingen) und das Haus des Deutschen Ostens (München). Die Daten des Siebenbürgen-Instituts in Gundelsheim befinden sich in Bearbeitung. Einige Institutskataloge, die in der Auswahlmaske erscheinen, sind zwar aktuell, die Institute existieren aber als eigenständige Einrichtungen nicht mehr, so dass der Bestand auch physisch in Herne zugänglich ist (als Beispiel sei hier nur die Ermland-Bibliothek mit geschlossener Stellung genannt).

Abbildung 2: Zugangsmaske zu den VOE-Teilnehmerkatalogen und dem Gesamt-VOE

Der Katalog ist heute in das Forschungsportal zu Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa „osmikon“ (früher VifaOst) der Bayerischen Staatsbibliothek München und den KVK eingebunden, womit eine Mindestanforderung erfüllt ist: der nationale und internationale Nachweis des Gesamtbestandes, selbstverständlich auch für die Fernleihe verfügbar.

______________________________________________________________________________

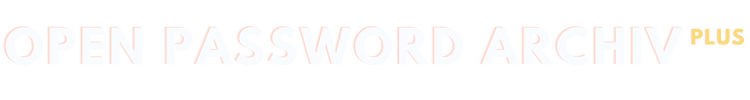

- Internationale bibliothekswissenschaftliche Fach- und Fortbildungstagungen

______________________________________________________________________________

Seit über zwanzig Jahren richtet die MOB im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Sammlungen zur Geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen Europa im Auftrag des Bundes für das Bibliothekswesen gemäß § 96 BVFG jährlich Tagungen aus. Dabei wird alle zwei Jahre ein größerer Rahmen mit internationaler Ausrichtung gewählt, durch Arbeitstagungen in Herne in den Zwischenjahren ergänzt. Sprecher der offenen Arbeitsgemeinschaft, die auch in engem Zusammenhang mit den Teilnehmern am „Verbundkatalog östliches Europa“ steht, ist der Direktor der MOB. Der Kreis wird erweitert durch Bibliothekare der einschlägigen Sammlungen mit überregionaler Bedeutung – der Osteuropa-Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek (München), der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin, des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS, Regensburg), des Herder-Instituts (Marburg) und vieler weiterer Partner in Deutschland und den Staaten des östlichen Europa.

Die ersten Tagungen fanden in Deutschland (1998 in Regensburg, 2001 in Leipzig und 2003 in Görlitz), die späteren im östlichen Europa statt: 2005 in Breslau/Wrocław, Polen; 2007 in Reichenberg/Liberec, Tschechien; 2009 in Fünfkirchen/Pécs, Ungarn; 2011 in Lodz/ Łódź, Polen; 2013 in Kaschau/Košice, Slowakei; 2015 in Pilsen/Plzeň, Tschechien; 2017 in Kattowitz/Katowice, Polen, und 2019 in Hermannstadt/Sibiu, Rumänien. Nach Möglichkeit wurden als Austragungsort die jeweils aktuellen europäischen Kulturhauptstädte gewählt. Tagungsberichte erschienen unter anderem in der Zeitschrift „Bibliothek und Medien“ (ehemals ABDOS-Mitteilungen). Stets finden die Veranstaltungen in enger Zusammenarbeit mit universitären oder außeruniversitären Partnern vor Ort statt – ein optimal eingespieltes Verfahren mit großen Vorteilen für beide Seiten. Lokale WissenschaftlerInnen können einbezogen werden, deutsche VertreterInnen des Arbeitsbereichs „Deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa“ werden an die lokalen Gegebenheiten herangeführt, neue Kooperationen werden regelmäßig angebahnt.

Dabei folgen die – häufig sehr komprimierten – Tagungsprogramme einem eingespielten Muster. Der einleitende Teil ist der Geschichte und Kultur der Deutschen in der jeweils gewählten Region und den Beziehungen zur Gastgeberregion in Geschichte und Gegenwart gewidmet. Kulturhistorische Einführungs- und Übersichtsbeiträge mit den Schwerpunkten Geschichte, Kulturgeschichte und Kunstgeschichte von ausgewiesenen WissenschaftlerInnen schaffen eine fundierte gemeinsame Basis für die Folgebeiträge.

Die jeweils zweite Sektion thematisiert bestehende und auszubauende Kooperationen im kulturellen, wissenschaftlichen und bibliothekarischen Bereich. Darüber hinaus werden thematisch einschlägige Bestände und Sammlungen der beteiligten Bibliotheken vorgestellt. Der dritte Tagungsabschnitt befasst sich mit aktuellen bibliothekarischen Fragen und neuen Tendenzen im Bibliotheksbereich – ohne geographische oder regionale Einschränkung. In der jüngeren Vergangenheit ging es stets auch um das Thema Digitalisierung, wobei laufende Projekte vorgestellt werden, die häufig zur virtuellen Zusammenführung historischer Bestände führen, die ansonsten (noch heute) als Folge des Zweiten Weltkriegs irreversibel zerstört wären. Hinzu kommen Fragen der Provenienzforschung.

Anlässlich der aktuell letzten Tagung im Herbst 2019 in Siebenbürgen wurden gleich drei „Jubiläen“ begangen – zwanzig Jahre „Verbundkatalog östliches Europa“, dreißig Jahre Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek, siebzig Jahre Bücherei des deutschen Ostens (Vorgängereinrichtung der MOB). Vieles deutet darauf hin, dass das eingespielte und bewährte Format weiter bespielt wird – für 2021 liegt bereits eine Einladung in die Bukowina (Buchenland) nach Czernowitz/Černivci vor; Alternativen sind mit Riga und Novi Sad (Vojvodina/Nordserbien) gegeben

.______________________________________________________________________________

- Retrieval statt Recherche: VuFind in der MOB

__________________________________________________________________________________

Die Martin-Opitz-Bibliothek setzt seit 2013 das inzwischen recht verbreitete und populäre Open-Source-Discovery-System VuFind ein. Der Einstieg erfolgte mit der Version 1.4; seit Anfang 2019 ist die Version 5 in Betrieb, die stabil, zuverlässig und etwas schneller als die Vorgängerversionen funktioniert. Basierend auf einer lokalen ALLEGRO-Datenbank, deren Daten in VuFind importiert werden, umfassen die über VuFind suchbaren Ressourcen den klassischen Bibliothekskatalog der MOB, das Archiv und externe Quellen. Das System wurde in mehreren Phasen aufgebaut und in Eigenregie an die individuellen Bedürfnisse angepasst bzw. für die Bedürfnisse der MOB weiterentwickelt. Da die MOB in die IT-Infrastruktur der Stadt Herne eingebunden ist und über keinen eigenen IT-Mitarbeiter verfügt, erfolgt die serverseitige Betreuung über die Stadt, während die Konfiguration und gesamte Entwicklung gemeinsam mit wechselnden Projektmitarbeitern getragen wird.

Insbesondere in der Anfangsphase konnten – auch angesichts einer günstigen personellen Konstellation – erhebliche Anstrengungen im Entwicklungsbereich unternommen werden. Die Version 1.4 wurde durch zahlreiche Funktionen erweitert, welche in den neueren Versionen zum Teil bereits vorhanden sind. So wurden unter anderem externe Schlagworte, Inhaltsverzeichnisse und Rezensionen eingebunden, das Hierarchie-Plugin für die Anzeige von Strukturbäumen bei archivalischen Sammlungen eingerichtet und die Volltextsuche bei eingebundenen PDFs implementiert. Darüber hinaus wurden umfangreiche Synonymlisten mit deutschsprachigen Ortsbezeichnungen und den Entsprechungen in der jeweiligen Landessprache nachgenutzt, um die Suche zu optimieren.

Bedingt durch personelle Brüche und in den Folgeversionen unzureichende Nachnutzbarkeit entwickelter Skripte konnte nur ein kleiner Teil der Zusatzfunktionen in die neueste Version überführt werden. Angesichts der bescheidenen personellen Aussichten und dadurch nur äußerst schwer sicherzustellenden Nachhaltigkeit wurde mit der notwendigen Neuinstallation der Version 5 die Absicht verbunden, ein stärkeres Gewicht auf die Qualität der Metadaten und deren Präsentation zu legen und den NutzerInnen ein schlankeres, dafür stabileres System anzubieten. So erfolgte neben einer graphischen Anpassung der Katalogoberfläche eine Optimierung der Facetten-Konfiguration und nach einer internen Revision die Einbindung der Sprachfacette. Die Metadatenfelder werden nunmehr vollständig analog zu den Aufnahmen in ALLEGRO angezeigt, wobei als Facette der Rechtestatus bei Digitalisaten des von der MOB betriebenen elektronischen Lesesaals hinzugefügt wurde. Gemeinsam mit der Hochschul-Bibliothek der FH Südwestfalen nahm die MOB vor einigen Jahren die Übersetzung der Systemsprache aus dem Englischen ins Polnische vor. Die entsprechenden Sprachdaten stehen interessierten Einrichtungen zur Verfügung.

Als externe Ressourcen sind derzeit die Metadaten der „Germanica-Sammlung“ der Universitätsbibliothek Lodz nachgewiesen, die mit knapp 1.500 Datensätzen aufgenommen wurden und im Rahmen eines Forschungsprojekts unter Beteiligung der Universität Gießen entstanden sind. Aktuell werden zwei größere Projekte in Kooperation mit dem Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien der Europa-Universität Viadrina und der Universitätsbibliothek Breslau umgesetzt. Beim erstgenannten Projekt werden Metadaten archivalischer Quellen über die Rolle der deutschen Minderheit in den Dorfräten der Sowjetukraine erfasst und nachgewiesen. Das zweite Projekt sieht die Digitalisierung unikaler und seltener Materialien zur Geschichte der Deutschen in Schlesien vor.

Der MOB liegt eine Vielzahl weiterer externer Quellen vor, insbesondere in Form von Daten des „Verbundkatalogs östliches Europa“, der unter einer ALLEGRO-Oberfläche zugänglich ist (s.o. – III. 1). Zu diesen Daten von über dreißig Partnerbibliotheken – es handelt sich um mehr als eine Million Aufnahmen – kommen weitere Quellen wie die Digitalisate und Metadaten der Partnereinrichtung „Digitales Forum Mittel- und Osteuropa“ (DiFMOE). DiFMOE verfolgt insbesondere das Ziel, räumlich auf verschiedene Bibliotheken Mittel- und Osteuropas verteilte Druckerzeugnisse, vor allem Periodika, zu kollationieren und möglichst vollständig digital bereitzustellen. Die Judaica-Sammlung wurde als Pilotprojekt 2019 in den elektronischen Lesesaal und in VuFind eingebunden, weitere Sammlungen folgen 2020 und in den kommenden Jahren.

Abbildung 3: Judaica in der Sammlung des DiFMO

Die VuFind-Anwendung der MOB erfreut sich beachtlicher und stetig steigender Zugriffszahlen. Sie ermöglicht mit minimalen finanziellen und personellen Mitteln eine zielgerichtete Suche nach analogen und digitalen Materialien zur deutschen Kultur und Geschichte im östlichen Europa. Weitere Ausbaupotenziale bestehen bei der Bandbreite von Funktionen und der Aufnahme externer Quellen.

VuFind und ARTOS[1]. Eine größere Datensammlung, die als Open Data nachgenutzt werden kann und künftig in die VuFind-Anwendung der MOB eingespielt wird, ist die Aufsatzdatensammlung des von der Osteuropa-Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek 2016 initiierten und koordinierten Projekts ARTOS. Am Aufbau der Datenbank, welche als eines der Module des Portals „osmikon“ (ehemals Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa) mit dem Ziel aufgebaut wird, einen zentralen Einstieg in die Suche nach wissenschaftlichen Aufsätzen und Rezensionen mit Bezug auf Osteuropa anzubieten, sind derzeit die Bayerischen Staatsbibliothek und sechs weitere Einrichtungen mit Bezug auf Osteuropa beteiligt, darunter die Martin-Opitz-Bibliothek.

Die zentrale Datenbank wird primär über das gemeinsame Katalogisierungsportal B3Kat der Bibliotheksverbünde Bayern (BVB) und Berlin-Brandenburg (KOBV) aufgebaut. Darüber hinaus sollen Aufnahmen aus bereits vorhandenen Datenbanken der beteiligten Partnerbibliotheken zusammengeführt werden. Insgesamt werden über 400 Zeitschriftentitel und Sammelbände gemäß gängiger Erschließungsstandards bearbeitet. Mit Stand zum Jahresbeginn 2020 umfasst die Aufsatzdatenbank über 52.000 Aufnahmen. Hiervon entfallen über 6.500 Aufnahmen auf die Martin-Opitz-Bibliothek, die als Spezialbibliothek für die Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Zeitschriftentitel mit ebendiesem thematischen Schwerpunkt erschließt. Bei der Auswahl der Titel wird Wert daraufgelegt, die regionalen Schwerpunkte möglichst gleichmäßig zu verteilen. So wurden bisher unter anderem die Titel Silesia Nova, Deutsches Leben in Russland, Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark, Aus dem Posener Lande sowie das Jahrbuch und die Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte im östlichen Europa erschlossen.

Seit 2018 wird als weiterer Schwerpunkt die Kulturpolitische Korrespondenz bearbeitet, deren erster Jahrgang 1955/56 erschienen ist und die nun seit Mai 2019 unter dem Titel Kulturkorrespondenz östliches Europa vom „Deutschen Kulturforum östliches Europa“ herausgegeben wird. Bisher wurden neun Jahrgänge (1955-1963) feingliedrig erfasst, so dass derzeit knapp 1.200 Aufnahmen nicht nur über das genannte Portal „osmikon“, sondern auch über den Karlsruher Virtuellen Katalog und den Bayerischen Verbundkatalog recherchierbar sind. In den nächsten Monaten wird die Erschließung dieses und weiterer Titel fortgesetzt, bis sie vollständig ist.

[1] https://www.osmikon.de/servicemenue/ueber-uns/ueber-artos/

Abbildung 4: VuFind-Aufnahme mit Metadaten

Coronavirus survives eight days in archives, libraries and museums. The REALM project has released results from the latest round of scientific tests to determine how long the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19 can remain on materials found in archives, libraries and museums, along with a summary of published research to help inform these institutions as they reopen to the public. New lab test findings from Battelle show that the infectious virus survived through eight days on both natural leather and synthetic leather fabrics.

Digitale Lebenswelten

Informationskompetenz in der Corona-Zeit

Hallo Herr Bredemeier,

Am 27. Oktober um 18.15 Uhr startet die diesjährige Staffel der Digitalen Lebenswelten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Wir treffen uns um 18:15 Uhr in https://bbb.uni-hildesheim.de/b/joa-nuq-if7-yyx

und diskutieren gemeinsam mit Stefan Dreisiebner (Universität Graz), Tamara Heck (DIPF), Sylvia Jaki die Frage der Informationskompetenz in der Corona-Zeit.

Der Themenbereich Informationskompetenz war schon in der letztjährigen Vortragsstaffel der Digitalen Lebenswelten welche durch die Leitfrage „(Des)Informieren?“ geprägt war das zentrale Thema. Die behandelten Fragestellungen zur Informationsbewertung, zum kritischen Denken und zur Rolle von Sozialen Medien im Nachrichtenverhalten scheinen im Kontext der aktuellen COVID-19-Pandemie brisanter denn je. Die WHO prägte den Begriff der Infodemie, um auf die Gefahren von Fehl- und Desinformationen hinzuweisen. In der Diskussionsrunde wollen wir aus Expertensicht die aktuelle Situation reflektieren. Insbesondere soll Handlungsbedarf auf der Ebene der Informationsnutzer und Informationsanbieter erörtert werden. Insbesondere wird der Frage nachgegangen, wie man die Informationskompetenz befördern und damit die Widerstandsfähigkeit der Bürger gegenüber Desinformation stärker kann.

Gruß und schöne Woche, Joachim Griesbaum

DGI

Fort- und Weiterbildungsangebot 2020

In der Corona-Pandemie bietet die DGI alle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten online an. Einige der Lehreinheiten werden in mehrstufigen Seminaren angeboten. Je nach Ihrem Wissenstand können Sie das Basis-, das Fortgeschrittenen-Modul oder beide besuchen.

Oktober 2020

Methoden und Instrumente der formalen und inhaltlichen Informationserschließung I

Methoden und Instrumente der formalen und inhaltlichen Informationserschließung II

Projektplanung, -durchführung und -evaluierung I

- und 4. November 2020, 9:30 – 13:30, online:

Einführung ins Projektmanagement und aktuelle Trends.

Projektplanung, -durchführung und -evaluierung II

- November 2020, 9:30 – 13:30 online:

Projekte flexibel, anpassungsfähig und kundenorientiert gestalten

Erschließung von digitalen Publikationen durch den Einsatz maschineller Verfahren

DSGVO – Datenschutz in der Praxis

- November 2020, 9:30 – 14:30, online:

Einführung in das Datenschutzrecht für Information Professionals und Datenschutzbeauftragte.

Open Password

Forum und Nachrichten

für die Informationsbranche

im deutschsprachigen Raum

Neue Ausgaben von Open Password erscheinen viermal in der Woche.

Wer den E-Mai-Service kostenfrei abonnieren möchte – bitte unter www.password-online.de eintragen.

Die aktuelle Ausgabe von Open Password ist unmittelbar nach ihrem Erscheinen im Web abzurufen. www.password-online.de/archiv. Das gilt auch für alle früher erschienenen Ausgaben.

International Co-operation Partner:

Outsell (London)

Business Industry Information Association/BIIA (Hongkong)

Anzeige

FAQ + Hilfe