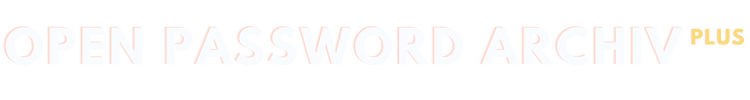

Open Password – Mittwoch, den 11. Mai 2022

# 1068

Wissenschaftskommunikation – Szientometrie – Awareness – Bibliometrie – Wissenschaftliches Publizieren

Ukrainische Arbeitskräfte – Arbeitsvermittlung – Manuel Schulte – vfm – KI verstehen und nutzen – Arbeiten mit Daten – Faktencheck in den Social Media – Jan Eggers – Zoom – Herbert Staub – Media Consumer Survey 2022 – Metaverse – Deloitte – Anwendungsmöglichkeiten – Virtuelle Life-Events – Klaus Böhm – Virtuelle Güter – Extended Reality – Bedenken

- Titel

Awareness-Mentalität und strategisches Verhalten in der Wissenschaft:

Die Forschung auf dem Wege von „Being Good“ zu „Looking Good“? (II) – Von Dr. Rafael Ball

II.

Briefe

Ukrainer in der deutschen Arbeitswelt herzlich willkommen

III.

vfm

KI verstehen und nutzen – Arbeiten mit Daten – Faktencheck in den Social Media

IV.

Media Consumer Survey 2022

Metaverse: Sind wir bereit fürs virtuelle Erleben?

Awareness-Mentalität und strategisches Verhalten

in der Wissenschaft

Die Forschung auf dem Wege

von „Being Good“ zu „Looking Good“? (II)

Von Dr. Rafael Ball, rafael.ball@library.ethz.ch

Rafael Ball in der ETH-Bibliothek

_____________________________________________________

- Ursachen des strategischen Verhaltens in der Wissenschaft

_____________________________________________________

Die Ursachen für strategisches (Fehl-)Verhalten und damit für den Versuch, mehr Aufmerksamkeit und mehr Zitationen zu erhalten, sind vielfältig, wenn auch längst nicht im Detail erforscht (Huberts 2014). Gleichwohl lässt sich sagen, dass eine wesentliche Ursache der Druck des Gesamtsystems Wissenschaft und ihrer Kommunikations- und Publikationskultur auf die einzelnen Wissenschaftler ist. Sicher spielen auch Fragen der persönlichen Verantwortung und Moral eine Rolle, da es auch unter Wissenschaftlern Menschen gibt, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Die Koppelung der Zahl und Qualität der Veröffentlichungen (und damit Wahrnehmungen) mit der Vergabe von Fördergeldern und Karrierechancen ist symptomatisch und setzt Wissenschaftler einem enormen Druck aus (Hall und Martin 2019, 414). Das System setzt Fehlanreize und verursacht Verzweiflung, Angst vor Job- und Existenzverlust, Karriereknicks und eine um sich greifende Furcht vor der Nichtgewährung von Fördergeldern.

Aber auch die Erwartungen der wissenschaftlichen Journale wachsen. Unter dem Druck der Herausgeber, die ihrerseits wieder unter dem Druck der Verlage stehen, müssen Journale immer spektakulärere Erkenntnisse und Berichte veröffentlichen. Der Wettbewerb unter den Journalen und die Beurteilung ihrer Bedeutung und Qualität durch Performance-Indikatoren und Awareness-Scores führen auch in der Publishingindustrie zu einem harten Wettbewerb. Dieser wird an die Autoren weitergereicht und setzt Wissenschaftler zusätzlich unter Druck.

__________________________________________________

- Formen des strategischen Verhaltens in der Wissenschaft

_____________________________________________________

Strategisches Verhalten im Wissenschaftsbetrieb kann verschiedenste Formen annehmen. Man kann spektakuläre Experimente durchführen. um spektakuläre Ergebnisse zu erzielen (Podbregar 2021), man kann seine Zitationsrate durch die strategische Auswahl der Publikationsorgane optimieren oder man kann sich den Trendthemen unterordnen und damit versuchen, möglichst viele Fördermittel zu erhalten. So ist aktuell beispielsweise zu beobachten, dass allein in den ersten zehn Monaten der Corona-Pandemie mehr wissenschaftliche Publikationen als zu jedem anderen Thema in so kurzer Zeit publiziert wurden. Bis zum April 2020 hatten sich lediglich rund 4 800 Wissenschaftler mit dem Sars-Cov-2 Virus in einer wissenschaftlichen Publikation auseinandergesetzt, innerhalb von drei Monaten verzehnfachte sich die Anzahl der Publikationen zu diesem Thema bis Juli 2020 auf 44 000 und verdoppelte sich bis Anfang Oktober auf circa 87 000 Veröffentlichungen. Im Vergleich dazu brauchte die Nanotechnologie, durchaus ein Trendthema, 19 Jahre für einen derartigen Zuwachs an Publikationen von 4 000 auf 19 000 Veröffentlichungen (Podbregar 2021).

Es ist anzunehmen, dass die große Aufmerksamkeit an Covid-19 auch in der breiten Bevölkerung dazu beigetragen hat, dass eine derart große Menge an Publikationen zu diesem Thema zu verzeichnen sind. Ob allein das gesteigerte öffentliche Interesse jedoch rechtfertigt, die Anzahl der wissenschaftlichen Beiträge zu diesem Thema derart in die Höhe zu treiben, ist zu hinterfragen. Denn mit jeder neuen Studie und jeder hinzukommenden Publikation sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass diese von den entsprechenden Experten wahrgenommen, gelesen und verarbeitet werden kann, da es die schiere Menge an Informationen unmöglich macht, alle neuen Erkenntnisse zu einem Thema zu rezipieren.

Ein weiterer Aspekt betrifft „Negativergebnisse“, das sind gescheiterte Experimente oder Hypothesen, die in einem Experiment nicht bestätigt wurden. Diese sind im Wissenschaftspublikationssystem weder erwünscht noch erreichen sie die notwendige Akzeptanz und Aufmerksamkeit noch überstehen sie den Peer-Review-Prozess („ScienceMatters | ScienceMatters“ o. J.).

All das bezeichnet noch kein wissenschaftliches Fehlverhalten. Im Sinne einer Erfolgssteigerung und Awareness-Optimierung ist es auch moralisch im schlimmsten Falle bedenklich, aber nicht verwerflich (soweit die Kategorie der Moralität hier überhaupt eingeführt werden darf).

Es ist nur ein sehr kleiner Schritt von einer rein objektiven, zurückhaltenden, forschungs- und erkenntnisgetriebenen Wissenschaft hin zu einem Arbeiten, das Fragestellungen so formuliert, Forschungsexperimente so designt und Ergebnisse so darstellt, dass sie primär der Erzeugung von Aufmerksamkeit dienen. Dabei betreibt nicht jeder, der soziale Medien geschickt einsetzt und damit seine Forschung bekannter macht als durch die reine „Zitationswahrnehmung“, strategisch gesteuerte oder gar unseriöse Forschung.

Strategisches Agieren, wissenschaftliches Fehlverhalten und Manipulation bewegen sich nah beieinander in einem engen Korridor, dessen Trennschärfe desto schneller verloren geht, je stärker der Druck auf Forscher wird, Aufmerksamkeit für ihre Ergebnisse zu generieren. Wenn „Looking good“ besser honoriert wird als „Being good“, sinkt die Hemmschwelle für den Schritt von der erkenntnisgetriebenen Wissenschaft zur Aufmerksamkeit heischenden Show (Moosa 2018, 71–73).

Um Aufmerksamkeit zu erreichen und Existenzen zu sichern, wird fragwürdiges und unangemessenes Verhalten in der Wissenschaft immer häufiger. In einer von Bouter (2015) durchgeführten Befragung gaben 43 % aller befragten Forscher zu, fragwürdige Daten und Ergebnisse veröffentlicht zu haben, 2 % gaben sogar zu, bewusst gefälscht zu haben. Als die Forscher nach ihrer Meinung über andere Wissenschaftler befragt wurden, vermuteten 14 %, dass andere Forscher fälschten, und 72 %, dass es Kollegen gäbe, die fragwürdige Ergebnisse veröffentlichten (Öchsner 2013, 95).

Die Vermutung liegt nahe, dass zumindest ein gewisser Anteil solchen Fehlverhaltens auf eine übertriebene oder irregeleitete Form von Aufmerksamkeitsmentalität zurückzuführen ist. Vor diesem Hintergrund kann das unangemessene Verhalten in der Wissenschaft als Ausdruck des Ziels verstanden werden, Aufmerksamkeit zu erlangen und Existenzen zu sichern.

Dies wiederum führt zu einigen Herausforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit Peer-Reviews. Zum einen kann wissenschaftliches Fehlverhalten in einem Peer-Review-Verfahren nicht immer erkannt werden – insbesondere dann nicht, wenn wir uns in der Grauzone zwischen strategischem Verhalten, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, und tatsächlichem Fehlverhalten bewegen. Dies mindert die Zuverlässigkeit der Zertifizierung, die als eine der vier oben genannten Grundfunktionen einer Publikation auch durch Peer Reviewing erreicht werden sollte.

ETH-Bibliothek

_____________________________________________________

- Auswirkungen und Konsequenzen

_____________________________________________________

Die vier Grundfunktionen einer Veröffentlichung (Shorley und Jubb 2013) sind auch im Zeitalter der Digitalität, der Sozialen Medien und des Awareness-Hypes nicht bedeutungslos geworden. Der Wissenschaftler ist gezwungen, die Grundfunktionen einer Veröffentlichung zu erfüllen. Es reicht aber längst nicht mehr aus, das Manuskript an einen Verlag zu schicken und abzuwarten, ob der Beitrag angenommen worden ist. Blogeinträge über die neuen Erkenntnisse des Papers werden ebenso erwartet wie die Nutzung von Twitter und anderer sozialer Medien, um auf das neue Paper aufmerksam zu machen.

Was ist die Perspektive wissenschaftlichen Publizierens? Wir müssen konstatieren, dass sich der klassische Publikationsbegriff mit all seinen Implikationen auflösen wird, wenn das Gelingen einer Veröffentlichung nicht mehr nur an der Wahrhaftigkeit der Inhalte, sondern an der bloßen Feststellung und Quantifizierung der Wahrnehmung (und nicht mehr der Wahrnehmung selbst) des Mitgeteilten bemessen wird. Wenn Wahrnehmung (und ihre Feststellung) wichtiger werden als Wahrheit, dann werden für die widerspruchslose Grenzverschiebung von Wissen zur Meinung und umgekehrt alle Schranken fallen. „Looking Good“ wird wichtiger als „Being Good“, auch weil eine rasant steigende Publikationszahl eine qualifizierte Rezeption unmöglich macht. Wenn dann noch wissenschaftliche Ergebnisse zunehmend nicht mehr reproduzierbar sind, gerät der Common Sense des Grundprinzips der Veröffentlichung wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Zwecke ihrer Rezeption, Diskussion und inhaltlichen Weiterentwicklung endgültig in den Konkurs.

Literatur

Andersson, Kjell. 2008. Transparency and Accountability in Science and Politics: The Awareness Principle. 2008. Edition. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230227767.

Bailey, Byron J. 2002. „Duplicate Publication in the Field of Otolaryngology-Head and Neck Surgery“. Otolaryngology–Head and Neck Surgery 126 (3): 211–16. https://doi.org/10.1067/mhn.2002.122698.

Ball, Rafael. 2007. „Wissenschaftskommunikation im Wandel: Die Verwendung von Fragezeichen im Titel von wissenschaftlichen Zeitschriftenbeiträgen in der Medizin, den Lebenswissenschaften und in der Physik von 1966 bis 2005“. Information – Wissenschaft & Praxis 58 (6–7): 371–75. https://doi.org/10.3929/ethz-b-000193627.

Ball, Rafael (ed). 2020. Wissenschaftskommunikation im Wandel: Von Gutenberg bis Open Science. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31541-2.

Barth, Alfred. 2019. Publish or Perish!: Ein Schwarzbuch der Wissenschaft. Nordhausen: Traugott Bautz.

Bouter, Lex M. 2015. „Commentary: Perverse Incentives or Rotten Apples?“ Accountability in Research 22 (3): 148–61. https://doi.org/10.1080/08989621.2014.950253.

Conard, Jan. 2018. „Die fatale Folge von Sensationsmeldungen“. In Fake oder Fakt? Wissenschaft, Wahrheit und Vertrauen, herausgegeben von Carsten Könneker, 251–58. Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56316-8_22.

Franck, Georg. 2002. „The Scientific Economy of Attention: A Novel Approach to the Collective Rationality of Science“. Scientometrics 55 (1): 3–26. https://doi.org/10.1023/A:1016059402618.

Greenblatt, Stephen. 2012. Die Wende: wie die Renaissance begann. 6. Aufl. München: Siedler. https://doi.org/10.1163/25890581-089-01-90000018.

Hall, Jeremy, Ben R. Martin. 2019. „Towards a Taxonomy of Research Misconduct: The Case of Business School Research“. Research Policy, Academic Misconduct, Misrepresentation, and Gaming, 48 (2): 414–27. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.03.006.

Haustein, Stefanie, Isabella Peters, Judit Bar-Ilan, Jason Priem, Hadas Shema, Jens Terliesner. 2014. „Coverage and Adoption of Altmetrics Sources in the Bibliometric Community“. Scientometrics 101 (2): 1145–63. https://doi.org/10.1007/s11192-013-1221-3.

Hinz, Oliver, Wil M. P. van der Aalst, Christof Weinhardt. 2020. „Research in the Attention Economy“. Business & Information Systems Engineering 62 (2): 83–85. https://doi.org/10.1007/s12599-020-00631-6.

Huberts, L. 2014. The Integrity of Governance: What It Is, What We Know, What Is Done and Where to Go. 2014. Edition. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137380814.

Krull, Willhelm. 2017. Die vermessene Universität: Ziel, Wunsch und Wirklichkeit. Herausgegeben von Günther Burkert, Wilhelm Krull, Antonio Loprieno, und Eva Barlösius. 1. Edition. Wien: Passagen.

Lee, Cheol-Sung, Andrew Schrank. 2010. „Incubating Innovation or Cultivating Corruption? The Developmental State and the Life Sciences in Asia“. Social Forces 88 (3): 1231–55. https://doi.org/10.1353/sof.0.0282.

Meadows, A. J. 1998. Communicating Research. Library and Information Science. New York: Academic Press.

Moosa, Imad A. 2018. Moosa, I: Publish or Perish: Perceived Benefits versus Unintended Consequences. Cheltenham, UK Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

National Science Foundation. 2018. „Science and Engineering Indicators 2018“. https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report.

Öchsner, Andreas. 2013. Introduction to Scientific Publishing: Backgrounds, Concepts, Strategies. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-38646-6.

Oeser, Erhard. 1976. Wissenschaft und Information – Systematische Grundlagen einer Theorie der Wissenschaftsentwicklung Bd. 1 Wissenschaftstheorie und empirische Wissenschaftsforschung. Oeser, Erhard Wissenschaft und Information 1 (RERO)0552544-41slsp. Wien: Roldenbourg.

Osterloh, Margit, Bruno S. Frey. 2015. „Rankings und der Preis der Wissenschaft“. Zeitschrift für Kulturwissenschaften 9 (1): 65–78. https://doi.org/10.14361/zfk-2015-0110.

Podbregar, Nadja. 2021. „Corona: 87.000 Publikationen in zehn Monaten“. scinexx | Das Wissensmagazin, Februar. https://www.scinexx.de/news/medizin/corona-87-000-publikationen-in-zehn-monaten/, letztmals abgerufen im Januar 2022.

Proquest. o. J. „Ulrich’s Periodicals DirectoryTM (57th Edition) 2019 – Ulrich’s Periodicals DirectoryTM (57th Edition) 2019“. Zugegriffen 23. April 2020. https://www.proquest.com/products-services/related/Ulrichs-Periodicals-Directory.html.

Ram, Shri, Rudra Rameshwar. 2016. „Measuring Research Impact of Scholarly Publications Using Altmetrics“: In Scholarly Communication and the Publish or Perish Pressures of Academia, von Achala Munigal, 1. Edition. Hershey PA: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1697-2.

Rheinberger, Hans-Jörg. 2018. Experimentalität: Hans-Jörg Rheinberger im Gespräch über Labor, Atelier und Archiv. Berlin: Kadmos.

„ScienceMatters | ScienceMatters“. o. J. Zugegriffen 20. April 2021. https://www.sciencematters.io/.

Shorley, Deborah, Michael Jubb (eds.). 2013. The Future of Scholarly Communication. London: Facet. https://doi.org/10.29085/9781856049610.

Solla Price, Derek J. de. 1963. Little Science, Big Science. New York: Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/pric91844.

Tunger, Dirk. 2018. „Altmetrics: Kommt die ‚Ökonomie der Aufmerksamkeit‘?“ Wissenschaftskommunikation.de (blog). 28. November 2018. https://www.wissenschaftskommunikation.de/altmetrics-kommt-die-oekonomie-der-aufmerksamkeit-21609/.

Tunger, Dirk, Andreas Meier, Hans-Daniel Hartmann. 2017. „Machbarkeitsstudie Altmetrics“. FZJ-2018-00250. Zentralbibliothek. https://juser.fz-juelich.de/record/841963.

Weingart, Peter. 2005. Die Stunde der Wahrheit? Studienausgabe: Zum Verhältnis der Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft, Medien in der Wissensgesellschaft. 2. Auflage 2005 Edition. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.

Briefe

Ukrainer in der deutschen Arbeitswelt

herzlich willkommen

Herzlich willkommen,

wir entsenden Arbeitskräfte aus der Ukraine für Arbeiten wie das Verpacken, Sortieren, Annehmen und Ausliefern von Waren aus dem Lager und viele andere Tätigkeiten.

Wir reagieren schnell auf Ihre Anfragen und übernehmen alle Kosten im Zusammenhang mit der Einstellung von Mitarbeitern, der Unterbringung, der Beförderung zur Arbeit und den regelmäßigen Untersuchungen.

Wir unterstützen viele Unternehmen in Ihrem Sektor mit einer schnellen Rekrutierung mit einem Minimum an Formalitäten und einem einfachen Abrechnungssystem.

Sind Sie an zusätzlichen Mitarbeitern interessiert, die Sie bei der Ausführung Ihrer Aufträge unterstützen?

Manuel Schulte, manuel.schulte@griedeslick.com

vfm

KI verstehen und nutzen – Arbeiten mit Daten –

Faktencheck in den Social Media

Liebe Kolleginnen und Kollegen

die Herbst-Seminare 2022 des vfm sind auf der Website aufgeschaltet.

Neben dem Dauerbrenner Faktencheck mit Jörn Ratering und Jan Eggers (Achtung: Es sind nur noch wenige Plätze frei), bietet der vfm Neues: Die Arbeit mit KI scheint überall Einzug zu halten: Höchste Zeit sich mit ihr Auseinanderzusetzen. Jan Eggers (ja, der Fakten-Checker ist auch KI-Spezialist) erklärt in einem kurzen Seminar, was KI ist, was sie kann, wo sie eingesetzt wird und wie sich unsere Arbeitswelt mir KI ändern könnte.

Seit viele Daten, Zahlenreihen, Statistiken öffentlich zugänglich sind, werden Mediendokumentationen gefordert, solche Daten zu sammeln, zu reinigen, auszuwerten und zu visualisieren. Die beiden Daten-Cracks Claus Hesseling (NDR) und Ulrich Lang (SWR) zeigen in einem Workshop, was für Einsteiger:innen machbar ist.

Alle Seminare werden dieses Jahr noch als Online-Halbtagesseminar via Zoom durchgeführt:

17.-18. Oktober 2022 Künstliche Intelligenz verstehen und nutzen

24.-28. Oktober 2022 Scrapen, putzen, visualisieren – Arbeiten mit Daten

21.-25. November 2022 Faktencheck in den Social Media

Freundliche Grüße, Herbert Staub, Studienleiter vfm,

Ruf: +41 79 734 67 83, herbert.staub@vfm-online.de

Media Consumer Survey 2022

Metaverse: Sind wir bereits bereit

fürs virtuelle Erleben?

- Für vier von zehn Konsumenten ist das Metaverse ein Begriff.

- Knapp 40 Prozent können sich vorstellen, das Metaverse zu nutzen.

- Virtuelle Freundestreffen, Reisen und Shopping stehen hoch im Kurs.

- Großes Interesse am Erwerb virtueller Güter.

(Deloitte) Wer sich mit den Zukunftstrends des Internets beschäftigt, kommt derzeit kaum am Begriff „Metaverse“ vorbei. Zu anziehend wirkt die Vision, die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt verschmelzen zu lassen und in Parallelwelten einzutauchen. Auch scheint der Hype keineswegs nur die Digital Natives zu betreffen: Wie Deloittes aktuelle Ausgabe des Media Consumer Survey zeigt, ist 41 Prozent der 2.000 im Februar befragten Konsumenten das Metaverse geläufig. 27 Prozent geben an, ein konkretes Verständnis zu haben, worum es sich beim Metaverse handelt – angesichts der bislang überschaubaren praktischen Erfahrungswerte ein beeindruckender Wert.

_____________________________________________________

Mehr als ein Buzzword: Breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten

_____________________________________________________

Altersübergreifend können sich knapp 40 Prozent der Befragten vorstellen, selbst im Metaverse aktiv zu sein. Fragt man nach den beliebtesten Anwendungsszenarien, steht das virtuelle Treffen mit Freunden an der Spitze (30 Prozent), gefolgt von virtuellen Reisen (26 Prozent) und Shopping-Touren (25 Prozent). Ein Drittel der am Metaverse Interessierten sehen in virtuellen Life-Events eine echte Alternative zu realen Events. Weitere 27 Prozent würden sowohl virtuelle als auch reale Events besuchen.

„Das Metaverse birgt für alle Altersgruppen enorme Potenziale“, folgert Klaus Böhm, Leiter des Bereichs Media & Entertainment bei Deloitte Deutschland. „Unternehmen können von virtuellem Shopping und Produktpräsentationen profitieren und mit digitalen Plattformen ihr Markenimage auch im Metaversum hochhalten.“

_____________________________________________________

Virtuelle Güter: nicht nur für Early Adopters esin Thema

_____________________________________________________

Der Handel mit virtuellen Gütern im Metaverse ist zum Teil bereits Realität. Die Mehrheit der Metaverse-Interessierten (55 Prozent) kann sich grundsätzlich vorstellen, virtuelle Güter zu erwerben – wenn auch zu deutlich niedrigeren Preisen. Besonders groß ist das Interesse an Medieninhalten wie Video- oder Musikaufnahmen (25 Prozent). Dahinter folgen virtuelle Konzerttickets (21 Prozent) sowie virtuelle Mode zum Einkleiden des eigenen Avatars – des digitalen Doppelgängers im Metaverse (19 Prozent).

_____________________________________________________

Voller Durchblick: nur mit der richtigen Brille

_____________________________________________________

Das Metaverse lässt sich zwar zweidimensional via Desktop erschließen, doch erst durch den Einsatz von Extended Reality (XR) entsteht das Gefühl, mit den virtuellen Parallelwelten zu verschmelzen. XR umfasst dabei ebenso geschlossene Virtual-Reality-(VR) Brillen wie auch offene Augmented(AR)- und Mixed-Reality(MR)-Hardware. Fast jeder Zweite (48 Prozent) kann sich vorstellen, eine Virtual Reality-Brille zu kaufen. Allerdings sind die derzeitigen Verkaufszahlen gering.

_____________________________________________________

Schöne, neue (Alternativ-)Welt?

_____________________________________________________

45 Prozent der Survey-Teilnehmenden die Entwicklungen als „spannend“ und damit positiv. Dagegen blickt mehr als ein Drittel beunruhigt in Richtung Metaversum. Unter den 61 Prozent der Befragten, die das Metaverse nicht nutzen wollen, bezweifeln viele dessen Mehrwert (37 Prozent), ziehen Aktivitäten im realen Raum vor (32 Prozent) oder sorgen sich um mangelnden Datenschutz (26 Prozent).

Open Password

Forum und Nachrichten

für die Informationsbranche

im deutschsprachigen Raum

Neue Ausgaben von Open Password erscheinen dreimal in der Woche.

Wer den E-Mai-Service kostenfrei abonnieren möchte – bitte unter www.password-online.de eintragen.

Die aktuelle Ausgabe von Open Password ist unmittelbar nach ihrem Erscheinen im Web abzurufen. www.password-online.de/archiv. Das gilt auch für alle früher erschienenen Ausgaben.

International Co-operation Partner:

Outsell (London)

Business Industry Information Association/BIIA (Hongkong)

Anzeige

FAQ + Hilfe